仏壇の正しい祀り方と掃除の基本|初めてでも安心して手を合わせられる心得

- 「仏壇って、どこに置くのが正解なんだろう?」

- 「飾り方を間違えたら、失礼になるのかな…?」

- 「ホコリが目立ってきたけど、どう掃除すればいいのか分からない…」

そんなふうに、不安を感じていませんか?

はじめての仏事は、誰もが手探り。

日常の中で「どこにどう祀ればいいのか」「どうお手入れしたらいいのか」など、

意外と誰にも聞けずに悩んでしまうものです。

この記事では、現役の住職として活動している私・しょうえいが、仏壇の基本的な祀り方や飾り方をわかりやすく解説していきます。

「本当に大切なことは何か?」という本質にも触れていきます。

- 初めてでも自信を持って手を合わせられるようになる心得

- 宗派に関係なく安心して祀れるための基礎知識

- 仏壇の正しい祀り方・配置の基本(向き・場所の考え方)

- 掃除やお手入れの正しい方法(仏具の扱いや注意点)

この記事を読んで仏壇について理解を深め、不安を和らげることで、毎日の手を合わせる時間が安心と感謝に満ちたひとときになりますように。

少しでも、皆さんの参考になれば嬉しいです。

【結論】仏壇は「祈る心」と「安心できる場所」が何より大切

仏壇は、ただの家具ではありません。小さなお寺(本堂)としての役割を持ちます。

仏壇に手を合わせることで、自分の心と向き合い、仏様やご先祖様への感謝を表す「祈りの習慣」が育まれていきます。

とはいえ、宗派や地域によって細かな違いがあるため、

「これで合っているのかな?」「間違っていたら失礼かも…」と不安になる方も少なくありません。

確かに、仏壇の祀り方には基本的なルールや作法があります。

でも、いちばん大切なのは「形式」にとらわれることではなく、想いを込めて手を合わせるという心の姿勢です。

仏壇は、仏様や自分自身と静かに向き合う場所であり、ご先祖様や故人との大切なつながりを感じられる場でもあります。

仏壇の置き場所と向き|毎日手を合わせやすい場所が一番

仏壇は、「家庭にある小さなお寺」とも言われます。

お寺の本堂のように、清らかで落ち着いた空間にあることが理想です。

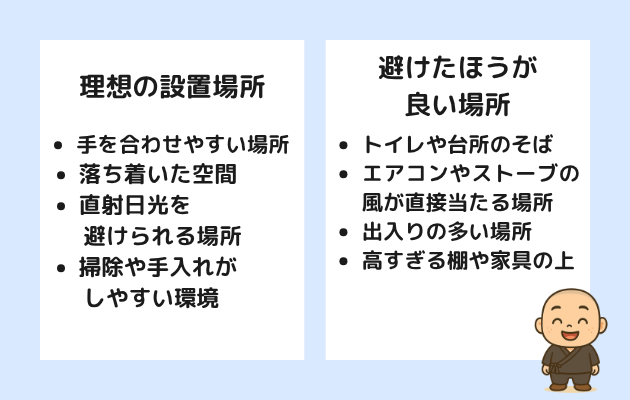

理想的な仏壇の設置場所 4選

- 家族が自然に手を合わせやすい場所

- 静かで落ち着いた空間(例:和室、リビングの一角など)

- 直射日光を避けられる場所(仏具やお位牌の劣化を防ぐ)

- 毎日掃除や手入れがしやすい環境

よく、「南向きや東向きが良い」と言われることもあります。これは、日が昇る方向(東)や太陽を拝む方向(南)に仏さまを向けるという考え方です。

ただし、必ずしもこれにこだわる必要はありません。

現代の住環境では、家族が祈りやすい方角・配置を優先して問題ありません。

避けたほうがよい場所と理由

| 場所 | 理由 |

|---|---|

| トイレや台所のそば | 不浄・湿気が多く、祈りに適さない |

| エアコンやストーブの風が直接当たる場所 | 花や仏具が傷む・乾燥する |

| 出入りの多い玄関や廊下付近 | 落ち着かない・扉の開閉が難しい |

| 高すぎる棚の上や家具の上 | 手を合わせにくく、掃除もしづらい |

ポイントとしては、仏壇の扉を全開にできるスペースを確保し、静かに座って手を合わせられる空間にすることが理想です。

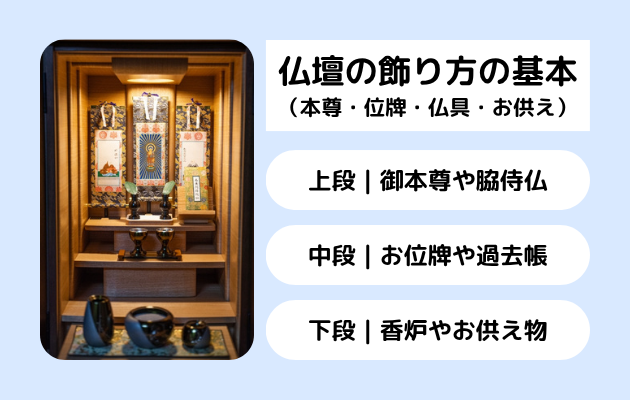

仏壇の飾り方|ご本尊・位牌・仏具の配置(シンプルに)

仏壇の中は、「仏さまの住まい」ともいえる神聖な空間です。

飾り方には宗派ごとの違いがありますが、以下のような基本を押さえておけば、多くの場合に通用します。

上段(最上段)|ご本尊と脇侍仏

仏壇の中心には、ご本尊(仏さま)を最も高い場所にお祀りします。

その左右に、宗派によっては「脇侍(わきじ)」と呼ばれる仏像や祖師像を並べます。

宗派別ご本尊の一例

| 宗派 | ご本尊 | 脇侍(右) | 脇侍(左) |

|---|---|---|---|

| 真言宗 | 大日如来 | 弘法大師 | 不動明王 |

| 天台宗 | 阿弥陀如来 | 天台大師 | 伝教大師 |

| 浄土宗 | 阿弥陀如来 | 善導大師 | 法然上人 |

| 浄土真宗 | 阿弥陀如来 | 親鸞聖人・名号 | 蓮如上人・名号 |

| 曹洞宗 | 釈迦如来 | 道元禅師 | 瑩山禅師 |

| 臨済宗 | 釈迦如来 | 達磨大師 | 観音菩薩 など |

| 日蓮宗 | 大曼荼羅 | 鬼子母神 | 大黒天 |

迷ったら、お寺や仏具店に相談して、宗派に合ったご本尊・仏具を選びましょう。

中段|位牌・過去帳の配置

- 位牌は、ご本尊よりも低い位置に置くことが原則です。

- 一つだけなら仏壇に向かって右、複数ある場合は左右に均等に並べると整います。

- 過去帳を使っている場合は、位牌と同じ段か一段下に置きます。

お位牌は、ご先祖様が仏さまのもとで修行しているとイメージし、ご本尊のお膝元に安置する感覚が大切です。

下段|仏具やお供え物

日常的なお供えや、祈りに使う道具を並べます。

| 仏具 | 配置の目安 |

|---|---|

| 花立(花瓶) | 向かって左 |

| 香炉 | 中央 |

| 火立(燭台) | 向かって右 |

| 仏飯・お茶・菓子など | 中央または左右に整えて置く |

お花は少し自分側に傾けると「仏様から慈悲を受け取る」という意味が込められています。

掃除とお手入れ|日常でできる簡単ケア(頻度・NG行為)

信は荘厳より生ず(しんは しょうごん より しょうず)」という言葉があります。

これは、「信仰の心は、整えられた環境から生まれる」という意味です。

どんなに立派なお仏壇でも、ホコリだらけのままでは、自然と手を合わせる気持ちも遠のいてしまうものです。

逆に、毎日少しずつでもお掃除が行き届いていれば、そこに宿る静けさや清らかさが、

いつの間にか私たちの心を整えてくれます。

ここでは、基本的な掃除とお手入れのポイントをお伝えします。

仏壇も、心と同じように日々の手入れが大切です。

日常のお掃除のポイント

- 柔らかい布で乾拭きが基本。木地や金箔を傷めないよう優しく。

- 濡れ拭きは避ける:湿気が残ると、金属や木材を傷める原因に。

- 細かい彫刻や隙間は、綿棒・筆・メイクブラシなどを使うと便利。

ロウソクの火の消し方

- 息で吹き消すのは不浄とされるためNG

- 手でそっとあおぐ、または「火消し」(専用道具)を使うのが作法です。

香炉・仏飯の整え方

- 灰は定期的にふるいにかけて黒ずみを取り除くと、線香が立ちやすくなります。

- 毎日お供えするご飯(仏飯)は、できるだけこまめに取り替えると気持ちも清らかになります。

このようなお手入れも、祈りと感謝の表現です。

丁寧に整えることが立派な供養になります。

仏壇によくある質問

- Q. 仏壇の向きって絶対に守らなきゃいけませんか?

-

A. 向きには「東向き」「南向き」が良いとされる考え方もありますが、絶対的な決まりではありません。

大切なのは、日常的に手を合わせやすく、落ち着いて祈れる場所かどうかです。迷ったときは、宗派やお寺に確認してみると安心ですよ。

- Q. ご本尊より位牌が高くなっても大丈夫ですか?

-

A. 原則として、ご本尊(仏様)よりも位牌が高くならないように配置します。

もし位牌の方が高くなってしまう場合は、ご本尊を一段高くしたり、位牌を少し下げる工夫をして調整しましょう。

- Q. 仏壇がない場合、写真と花だけでも供養になりますか?

-

A. はい、なります。最近では、住まいの事情などからミニ仏壇や簡易的な祈りのスペースを設ける方も増えています。

大切なのは「形」よりも祈る気持ちです。写真に手を合わせるだけでも、心を向けることが何よりの供養になります。

- Q. お掃除が面倒でつい後回しにしてしまいます…

-

A. 仏壇のお掃除は、一度に全部きれいにしなくても大丈夫です。

例えば「今日はホコリを取るだけ」「週に一度、仏具を拭くだけ」と、少しずつ整えていくことが供養につながります。

【まとめ】正しさより「心を込めること」が一番大切

「正しく飾れているかどうか、ずっと気になって…」

そんなふうに不安を感じていた方も、安心してください。

仏壇は、亡き人や仏様に手を合わせるための場所であると同時に、

あなた自身の心と向き合う場所でもあります。

いちばんの供養は、想いを込めて手を合わせること。

少しくらい配置や飾り方が違っていても、「ここで手を合わせたい」と思える場所であることが、何より大切です。

最近では、住宅スペースの関係から小さな仏壇を選ぶ方も増えています。

仏壇のかたちは一つではありません。

生活スタイルに合わせて、自分なりの祈りの場を整えていくことが、いちばんの供養になります。

基本のスタイルを理解しながらも、決まりにとらわれすぎず「我が家流」で大丈夫です。

気になるときは、お寺に気軽に相談してみましょう。

毎日の手を合わせる時間が、ご先祖様の供養になり、家族の心の支えになり、そしてあなたの心を静かに整えてくれる——

そんな優しい習慣になることを願っています。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

よかったら、お気に入り登録お願いいたします。