【墓じまい・永代供養を考える前に】“残すこと”もまた終活の選択肢です

「子どもに迷惑をかけたくない…」

そんな想いから、お墓の整理を考える方が増えています。

特に、後継者がいない・子どもが遠方に暮らしているなどの事情から、

「墓じまい」や「永代供養」を選ぶ方が多くなりました。

けれど──

いざ決断しようとしたときに、

「これで本当にいいのだろうか」と立ち止まる瞬間があるのも事実です。

この記事では、住職として多くのご相談を受けてきた経験から、

「お墓を残すことの意味」について、もう一度だけ考える視点をご紹介します。

「本当に墓じまいが今必要なのか?」を見直すヒントが得られます。

あなたとご家族が納得できる形を見つける一助になれば幸いです。

墓じまいや永代供養を決める前に“立ち止まって”ほしい3つの理由

永代供養や墓じまいは、現代の終活において大切な選択肢です。しかし、住職として「残す」ことの意味も見つめ直してほしい理由があります。

ここでは、3つの視点からその理由をお伝えします。

① 祈る場所は、家族の“心のよりどころ”になる

お墓は単なる石の記念碑ではなく、先祖を偲ぶ“祈りの場所です。

日々の忙しさの中でも、お墓に手を合わせることで、「見守られている」という安心感を感じることができます。

とくに、家族で訪れたお墓参りの記憶は、子どもたちの心にも深く残ります。

「つながっている」「ひとりじゃない」という感覚は、目に見えないけれど大きな力になります。

② 人の気持ちは、時間とともに変わっていく

いまは「お墓は要らない」と思っているご家族でも、人生の節目で「やっぱり、あってよかった」と思う日が来ることもあります。

例えば、

- 親を亡くしたとき

- 子どもの結婚や出産のとき

- ふと立ち止まりたくなったとき

そんなときに、祈る場所があることが、心の拠り所になることがあります。

「今の気持ち」だけで決断を急がず、“未来の気持ち”にも少しだけ耳を澄ませてみてください。

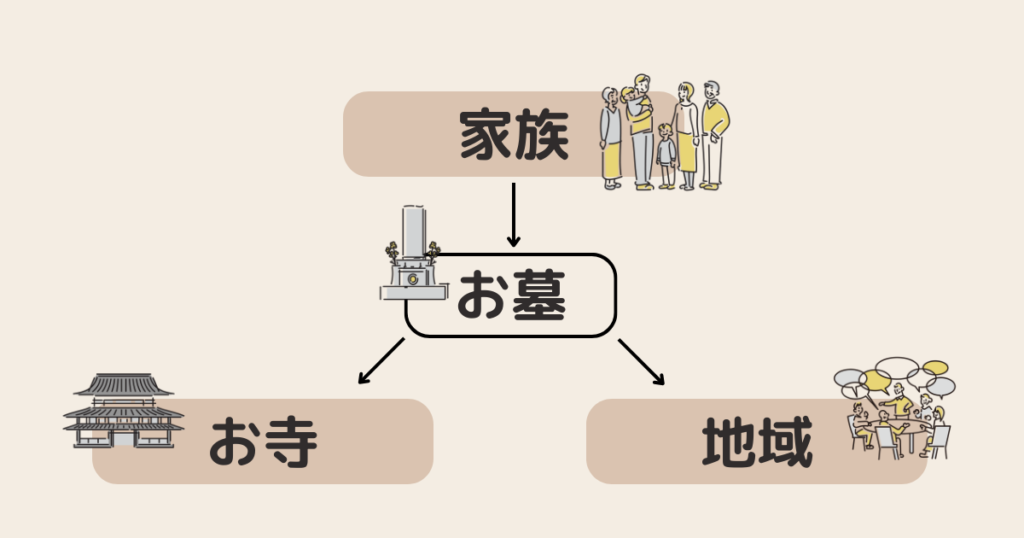

③ お墓は、地域やお寺とのつながりの“結び目”にもなる

お墓がある場所は、ご先祖や家族の歴史が刻まれた土地でもあります。

それは、都会で暮らす子や孫にとって、「帰っていける場所」「原点を思い出す場所」になることもあります。

また、お寺とのご縁が続いていることで、法事や相談ごとにも安心して向き合えます。

見えにくいかもしれませんが、こうした“人とのつながり”こそが、人生の土台になることもあります。

お墓は“負担”だけではないのかもしれません。

お墓は、あとになって「残っていてよかった」と思うこともあります。

永代供養や墓じまいは、いまの暮らしに合った、やさしい選択肢です。

それでも、もし後継者がいるのなら──

“祈りの場”としてのお墓の意味を、もう一度だけ考えてみてほしいのです。

子や孫の心に残る「お墓」という教えの場

お墓は、家族にとっての「心のよりどころ」となります。特に、子どもや孫にとっては、命のつながりを感じる場として、大きな意味を持ちます。

お墓には俗名・戒名・没年月日が刻まれており、「誰が、どんな人だったのか、いつ亡くなったのか」が残されています。

それは、家族の歴史そのものであり、子や孫にとっての“原点を感じる場所”でもあります。

祈る姿、語る言葉、手を合わせる時間──

そうした一つひとつが、次の世代に「生きる意味」を教えてくれます。

「迷惑をかけたくない」が、後悔にならないために

「子どもに迷惑をかけたくない」──

そう思って墓じまいを考える方は、とてもやさしい心をお持ちだと思います。

しかし、その選択があとでご家族の後悔につながる可能性もあることをご存知でしょうか?

永代供養を済ませてしまったあと、「別の場所に改葬したい」「分骨して手元に置きたい」と思っても、遺骨が取り出せないケースがあります。

とくに後継者がまだ若い場合、これから先の人生で気持ちが変わることは十分にありえます。

時間が経ってから、「お墓を残してくれてよかった」と感じる日が来るかもしれません。

いま“不要”と思えるものでも、“未来の自分たち”にとってかけがえのない存在になることがあります。

だからこそ、「急がずに選ぶ」ことが、とても大切です。

「お墓のある場所」が、家族をつなぐ“ふるさと”になる

お墓は、故人とのつながりだけでなく、地域やお寺とのご縁を保つ場にもなります。

とくに、都会に暮らすご家族にとって、お墓のある町が「帰る理由」になり、自然とふるさとのような存在になっていくことがあります。

例えば、こんなお話がありました。

「久しぶりに孫が帰ってきて、お墓の前で静かに手を合わせた。その姿を見て、家族みんながあたたかい気持ちになりました。」

お墓があるからこそ、立ち止まる時間が生まれ、心がつながる機会が生まれる。

それは“石の重み”ではなく、“関係の重み”なのかもしれません。

お墓は、ただお骨を収める場所ではありません。

家族の記憶が息づく、もう一つの「家」のようなものなのです。

墓じまいは「する・しない」よりも、“どう話すか”が大切です

実は、墓じまいを途中でやめた方の中には、

「家族としっかり話し合った結果、やめることにした」というケースが多くあります。

また、事前に相談せずに進めたことで、家族が戸惑いや寂しさを感じたという声も──

数年前に亡くなった祖⽗⺟が、⽣前誰にも⾔わずに墓じまいをしていたことが衝撃的でした。(⼥性・30代)

去年か⼀昨年の夏にお墓参りしたのだが、報告なく墓じまいがされていて、正直⼾惑った。せめて墓じまいしたらすぐに報告してほしかった。⾃分は樹⽊葬が理想。(⼥性・30代)

引用:今年のお盆、お墓参りに行きますか?<お墓参りに関する意識調査>より

このようなエピソードを見ると、墓じまいは「する・しない」だけではなく、その過程にこそ“心のすれ違い”が起きやすいということがわかります。

だからこそ、まずは「相談する」「一緒に考える」ことがとても大切です。

どんな選択であっても、「誰かと一緒に決めた」という納得感が、のちの安心につながります。

遠方に住んでいる場合は、「改葬」という選択肢もあります

お墓をどうするか考えるとき、

「この場所のお墓をずっと守るのは難しいかもしれない」

そんな思いが出てくる方も少なくありません。

そんなとき、“墓じまい”をする前に考えてほしいのが、「改葬」です。

改葬とは、お墓のお引越しのこと。

いまあるお墓の遺骨を、新しい場所へと移すことをいいます。

例えば、

- 実家の田舎にあったお墓を、いま住んでいる地域の霊園へ

- 親族の誰も行けない場所から、アクセスしやすい場所へ

- 家族の都合に合わせて、小さめのお墓や樹木葬へ

といったように、「祈る場を残しつつ、続けやすくする」方法として、改葬はとても有効です。

私自身、住職としてご相談を受けた際、遠方に住んでいて現地に通えない方には、まず“改葬”をおすすめしています。

なぜなら、「祈る場所がなくなる」のではなく、「形を変えて祈る場所を残す」ことができるからです。

詳しくはこちらの記事で、改葬についてご紹介しています。

▶ 改葬についてはこちら

まとめ|“残すこと”もまた、終活の選択肢です

永代供養や墓じまいを選ぶ方が増えている今、「残す」という選択は、時に古くさく思われることがあるかもしれません。

けれども、お墓は故人のためだけでなく、生きている私たちが「自分のルーツ」を見つめ直す場所でもあります。

そのルーツを感じることが、これからの人生の指針になることもあります。

だからこそ──

決断の前に一度だけ立ち止まって、これまでお伝えしてきた視点を、少しでも心に留めていただけたら嬉しく思います。

そして、ぜひご家族とも話してみてください。

“いま”だけではなく、“これから”も見据えた対話が、きっと後悔のない選択につながるはずです。

「終活、何から始めればいい?」と感じた方へ

▶ 【終活の始め方】何から始めればいい?をわかりやすく解説