法事の準備、何から始める?住職が教えるよくある失敗と準備リスト

- 法事を頼むのも初めて…

- 会場予約や料理の手配、忘れ物がありそうで不安

- 服装は何を着ればいいのか迷う

- お布施や御膳料、どのくらい包めばいいの?

こうした不安を放っておくと、当日に焦ったり、思わぬトラブルにつながることも。

実際に、住職として活動しているなかで、

「もうすぐ法事だけど、何から手をつけたらいいか分からない…」

「お布施の金額も服装も不安でいっぱい」

そんな声を、これまで何度も伺ってきました。

法事は、日常とは違う準備が必要な場面です。

そのぶん、多くの方が似たような悩みを抱えてるのではないでしょうか?

この記事では、住職として多くのご家庭に寄り添ってきた私が、「基本の準備リスト」と「失敗しやすいポイント」を分かりやすくご紹介します。

実際に、お寺でよくご相談を受ける内容をもとにまとめています。

初めての方でも、安心して準備を進められるはずです。

- 事前に準備すべき項目が明確になる

- よくあるミスを事前に回避できる

- 親族にもアドバイスできる知識が身につく

「安心して、丁寧に法事を迎えたい」

そんなあなたに向けて、ひとつずつ丁寧にお伝えしていきます。

準備は3ステップでOK!焦らず進める法事準備ガイド

「法事って、何から始めればいいの?」

そんな不安を抱える方のために、3つのステップに分けてわかりやすく解説します。

私自身も住職として、数多くのご法事に関わらせていただいてきました。

その経験の中で起きる多くのトラブルや不安は、事前の準備不足から生まれることがほとんどです。

このガイドを参考に、ぜひ安心してご準備を進めてみてください。

法事の準備は、一度に全部やろうとせず、ステップごとに分けて整理することで心にも余裕が生まれます。

STEP① 日程と場所を決める

まずは、いつ・どこで法要を行うかを決めるところから始まります。

- 基本的には故人の「祥月命日」に合わせて行います。

最近ではご家族や参列者の都合に合わせて、週末などに前倒しで行うことも増えています。 - お寺で行うか、自宅や斎場で行うか──どこが良いか迷ったら、参列人数や移動のしやすさも含めて検討をしましょう。

希望日時や場所などを事前に用意しておくと、スムーズにやり取りができますね。お互い安心です。

場所選びのポイント(少し早めの相談が安心です)

- お寺で行う場合

住職の予定と本堂の空き状況を確認し、早めに相談をしましょう。法要が集中する時期(春・秋のお彼岸、年末年始)は混み合うため、1ヶ月以上前の連絡がおすすめです。 - 自宅で行う場合

座布団や仏具の設置スペース、駐車場の確保、参列者の動線なども事前に確認しましょう。慣れていない方は、お寺や葬儀社に相談してアドバイスをもらうのも一つです。 - 会食を行う場合

仕出し料理、料亭など、形式や予算に合わせて早めに予約をしましょう。最近では会食を省略し、持ち帰り弁当を用意するケースも増えています。

STEP② 招待者のリストアップと連絡

次に、誰をお呼びするのかを決めて連絡をします。

- 家族、親戚、ご縁のあった方をリストアップし、案内状を送る・電話をするなどして出欠の確認を行います。

- 最近はLINEやメールを使う方も増えていますが、年配の方には電話やハガキのほうが丁寧に感じられることもあります。

「連絡が遅くて予定が合わなかった」「突然で驚いた」と言われてしまうことも…。遅くとも1ヶ月前にはご案内するのが理想です。

連絡手段の使い分け

- 親しい親族:電話やLINEで確認

- 目上の方や久しぶりの方:丁寧にハガキで連絡

- 出欠が読めない場合:返信用はがきや電話確認もセットで行う

STEP③ 準備物チェックリストを整える

最後に、当日に必要なものをリスト化して準備を進めていきましょう。

準備物チェックリスト(直前に慌てないために)

- 仏壇・本位牌まわり

仏壇には、お位牌や過去帳、遺影などを揃えておきます。

お寺に依頼して、卒塔婆を建てる場合もあります。 - お供え物

故人が好きだった果物・お菓子・飲み物・お花(供花)などが一般的です。

地域や宗派によって形式が異なる場合もあります。 - 返礼品(引き出物)

「使ってなくなるもの(=消えもの)」が一般的です。

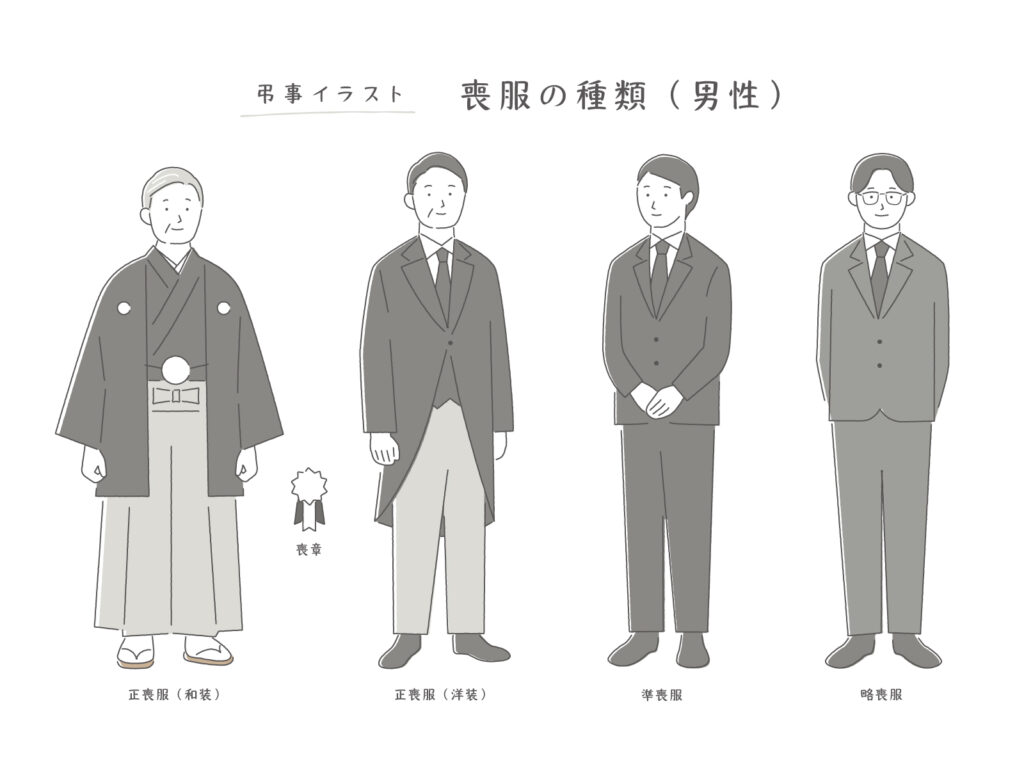

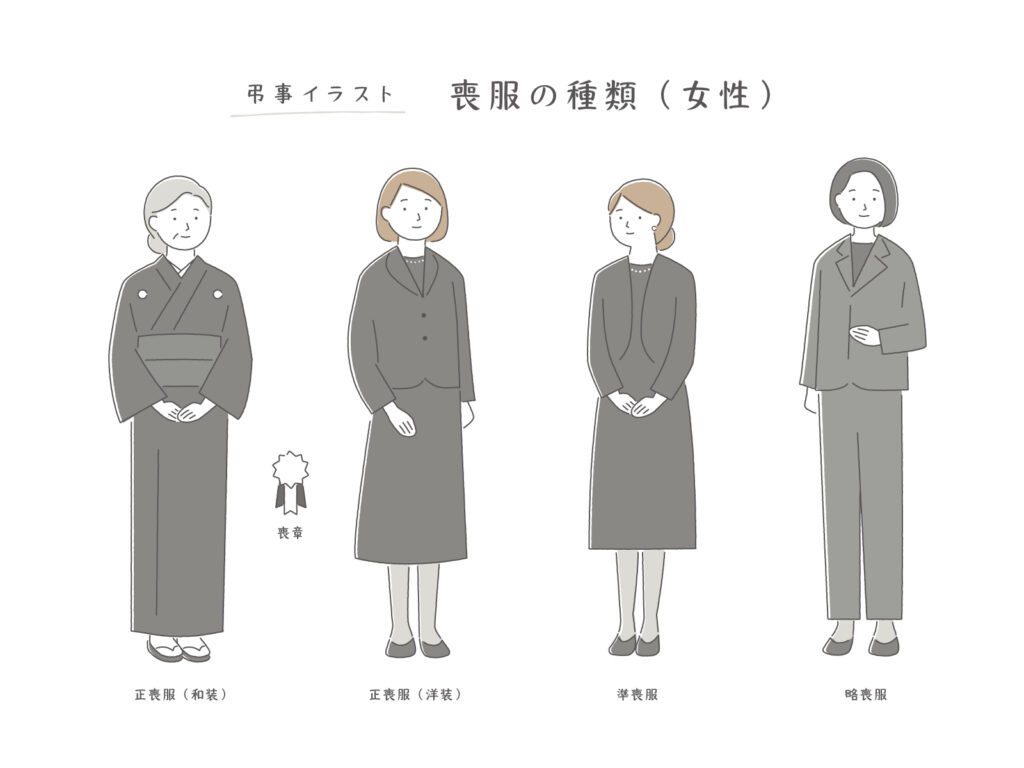

お菓子、洗剤、タオル、入浴剤などが人気です。 - 服装

- 喪主・遺族:準喪服または正喪服が基本

- 参列者:略喪服でも失礼にはあたりませんが、ダークスーツ・落ち着いた服装を心がけましょう

- お布施

2〜5万円程度お包みになる方が多い印象です。※地域やお寺により異なります。

チェックリストを確認しておけば、直前に慌てることはありません。

費用についてのポイント

住職の立場としては、「お布施はお気持ちで」とお話しします。

しかしながら、実際は「お気持ちで」と言われても困ることが多いですよね。

全国で調査したアンケートでは、実際には2〜5万円をお包みしている方が多い印象です。

無理のない範囲で、感謝の気持ちを込めてご準備いただけたら、それで十分です。

準備は「4つの視点」で整理しよう

法事の準備は、以下の4つの視点から整理すれば、全体がぐっと見通しやすくなります。

① 日程・会場・僧侶の手配

法事は祥月命日に合わせて行うのが基本ですが、参列者の都合を考慮して週末に前倒しで行うケースもよくあります。

会場については、

- 自宅で行う場合は、準備スペースの確保

- 外部会場を使う場合は、斎場や寺院などに早めの連絡

斎場やお寺に直接電話して、空き状況や設備を確認しておくと安心です。

僧侶の手配は、菩提寺があればそちらに相談をしましょう。菩提寺がない方には、葬儀社さんに相談したり、「よりそうお坊さん便」などのお坊さん派遣サービスといった信頼できるサービスもあります。

住職の立場としては、できれば遅くとも1ヶ月前までにご相談いただけると助かります。

また、納骨法要も同日に行う場合は、お墓の準備や墓誌の追加彫刻も必要です。

石材店が分からない場合は、お寺や葬儀社に相談すれば紹介も可能です。

② 参列者への連絡と会食・引き出物

案内状は遅くとも1ヶ月前には発送し、出欠の確認をしましょう。

法要後の会食(お斎)は、仕出し・料亭など、地域によって選択肢もさまざまです。

最近では精進料理にこだわらないスタイルも増えており、参列者の好みや予算に応じて柔軟に考えてOKです。

仕出しor料亭、どっちがいい?

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 仕出し | 自宅や寺院で落ち着いて会食できる 費用が比較的安くすむ 高齢者も移動が少なくて安心 | △ 準備や片付けに手間がかかる △ スペースが狭いと対応しにくい |

| 料亭 | 格式があり、雰囲気もよい 料理の質が高い 個室対応でプライベート感もある | △ 予約が必要 △ やや高めの費用 △ 場所によってはアクセスに注意 |

もし会食を省略する場合は、その旨を案内状に明記し、代わりにお弁当を持ち帰っていただくスタイルも一般的になっています。

また、参列者へのお礼としての引き出物は「消えもの(お菓子・洗剤・タオルなど)」が主流です。日常使いできて残らないものが好まれます。

よくある質問:お坊さんへ「お膳料」や「引き出物」は必要?

お坊さんへの「お膳料」や「引き出物」は必要ですか?

必須ではなく、施主さまの気持ち次第です。

「何も用意しなかったから失礼」と思わなくても大丈夫です。

③ 供養に関わる仏具・お墓・供物・費用

四十九日に向けては、本位牌や過去帳の準備が必要です。

多くの場合、これらは葬儀社を通して発注されていることが多いため、届いたらお寺に連絡し、魂入れ(開眼供養)の依頼をしてください。

また、納骨を伴う場合は、墓誌への名前の彫刻も忘れずに。

墓誌への彫刻は、数週間の納期がかかるため、早めの準備が吉です。

お供え物としては、供花・果物・お菓子など、故人が好んだものを用意すると心がこもります。

費用については、お布施はあくまで気持ちとなります。

全国的に2〜5万円前後が目安としてお包みになる方が多いようです。※地域差があります。

「御車代」や「御膳料」もありますが、これらもお気持ちとして考えればOKです。

- 「お布施は気持ち」と言われるけど、どうしたらわからない

- そもそもお坊さんは、どうして「お気持ちで…」と言うの?

そんな方に向けて、お布施に関する考え方を説明した記事はこちら

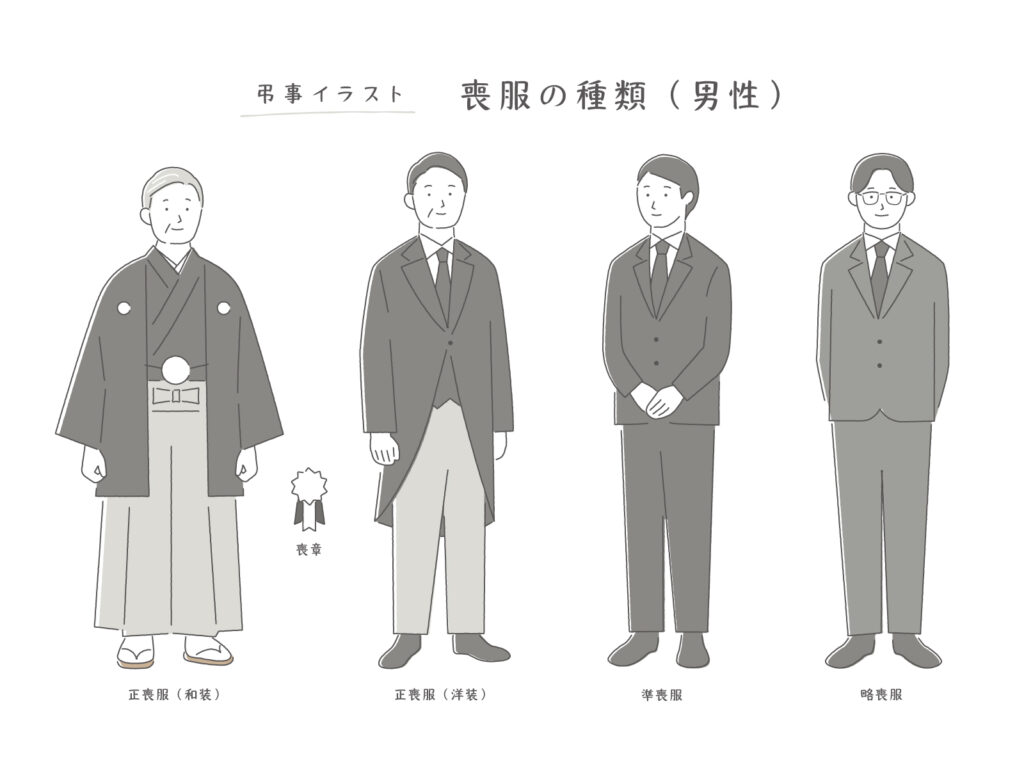

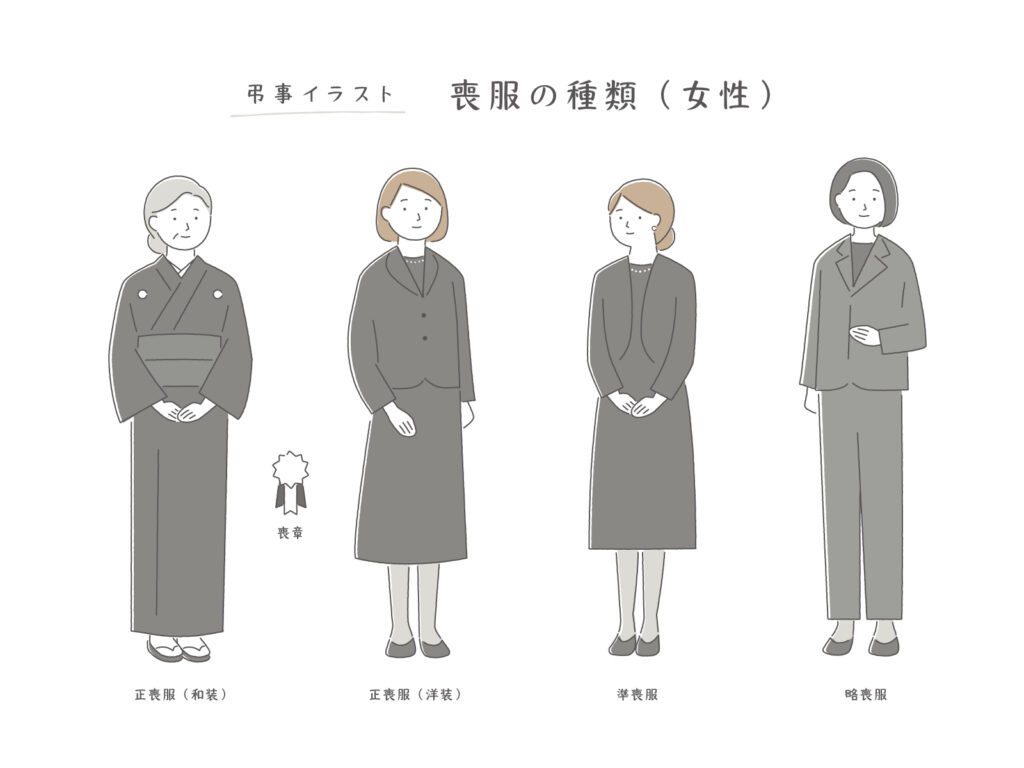

④ 服装と身だしなみの確認|意外と悩む「何を着る?」問題

立場によって服装の目安が異なります。

「平服でお越しください」と書かれていても、「普段着でいいのかな…?」と迷ってしまう方が多いのが、服装の悩みです。

| 立場 | 基本の服装 |

|---|---|

| 喪主・遺族 | 準喪服または正喪服(ブラックフォーマル) |

| 参列者(親族・知人) | 略喪服(ダークスーツなど落ち着いた装い) |

| 子ども | 制服または黒・紺・グレー系のシンプルな服 |

「平服」は“普段着”ではなく、礼をわきまえた落ち着いた服装を意味します。Tシャツやジーンズ、華美なデザインは避けましょう。

小物にもマナーがあります

- 靴・バッグ

黒の革製(布製でも可)、光沢のないものを - アクセサリー

パール1連まで。派手な装飾は避ける - ストッキング

黒の無地。網タイツやカラータイツはNG - 髪型・メイク

落ち着いた印象に。ネイルはオフまたは控えめに

服装も「準備のひとつ」

「普段から着慣れていない」ことが多い喪服。

サイズが合うか?季節に合っているか?

法要の1週間前には一度試着しておくことをおすすめします。

このように、4つの視点から準備を整理することで、法要までの流れが格段にスムーズになります。

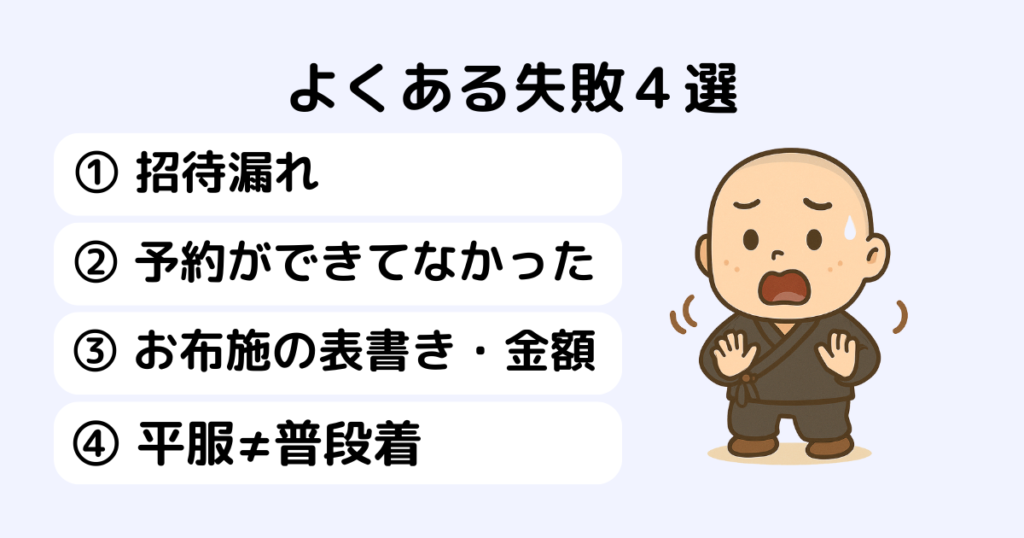

よくある失敗4選|あとで焦らないために

こういった“あるある”な失敗は、少しの準備で防げます。

住職としての経験をもとに、それぞれの注意点と対策を詳しく紹介していきます。

① 招待漏れ|あとで「あの人に声かけたっけ?」問題

「うちの親戚って、誰が来るんだっけ…?」

あとから「呼ばれてない」「聞いてなかった」と言われてしまうと、法事の空気が気まずくなることもあります。

対策:家族で「招待者リスト」をつくっておこう

- 誰を呼ぶかは、家族で一度すり合わせ

- LINE・電話・はがきなど連絡手段も一覧にメモ

- 「いつ・誰に・どう連絡したか」を共有できると安心です

「あとで怒られちゃった…」という声をよく聞きます。

念のための確認、すごく大事です。

② 会食の予約ミス|意外と多い「うっかり」

予約していたつもりができていなかったり、人数の変更を伝え忘れたり…。

料理が足りない・会場が閉まっている…なんてトラブルも実際にあります。

対策:最終確認は“前日までに必ず”

| チェック項目 | 対応内容 |

|---|---|

| 予約日・時間 | 間違いがないか再確認 |

| 人数 | 増減の連絡は早めに |

| 会場との連携 | 法要終了〜会食までの移動時間も確認 |

「人数変更してなかった!」が意外と多い印象です。

当日焦らないように、電話一本で安心を。

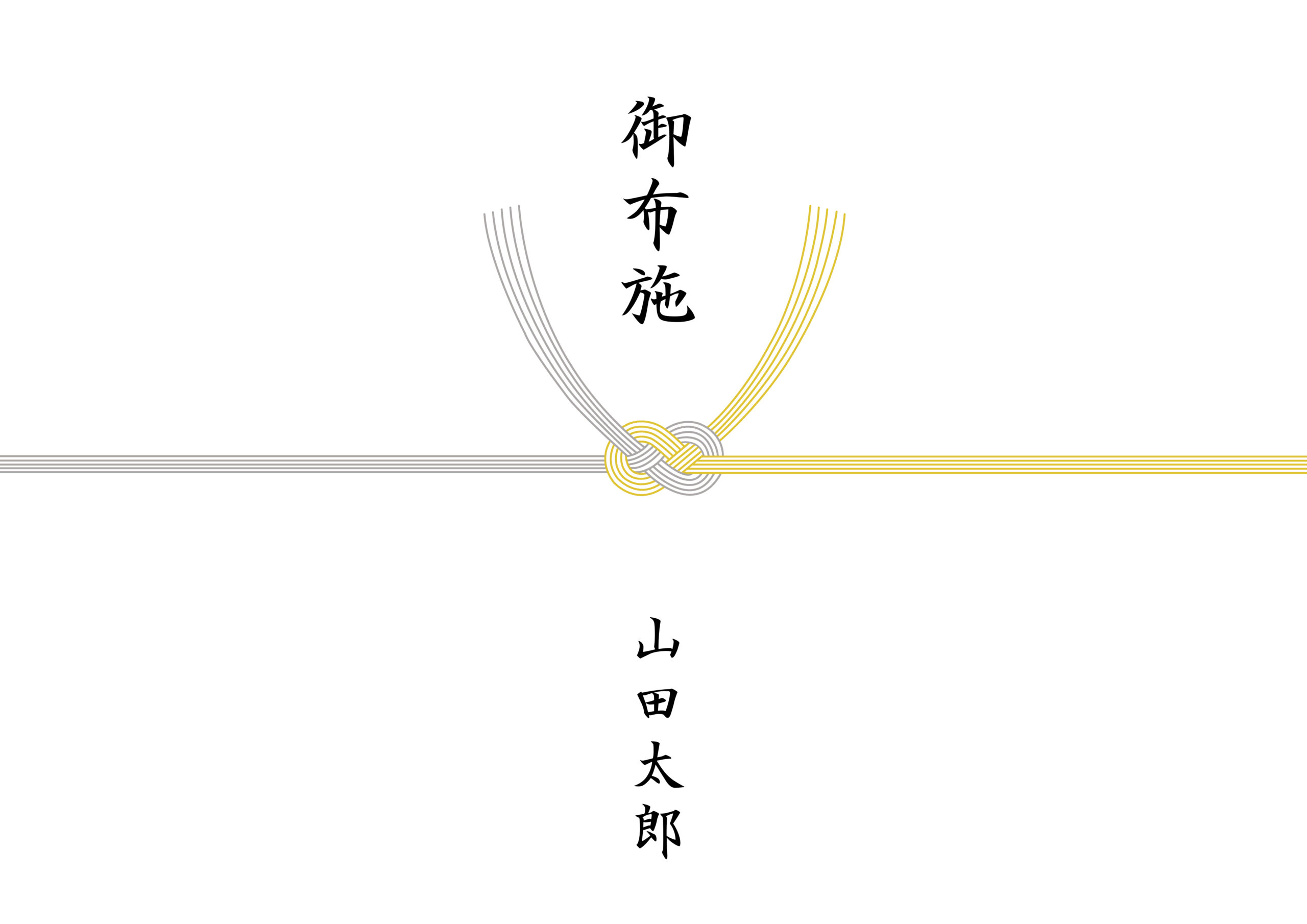

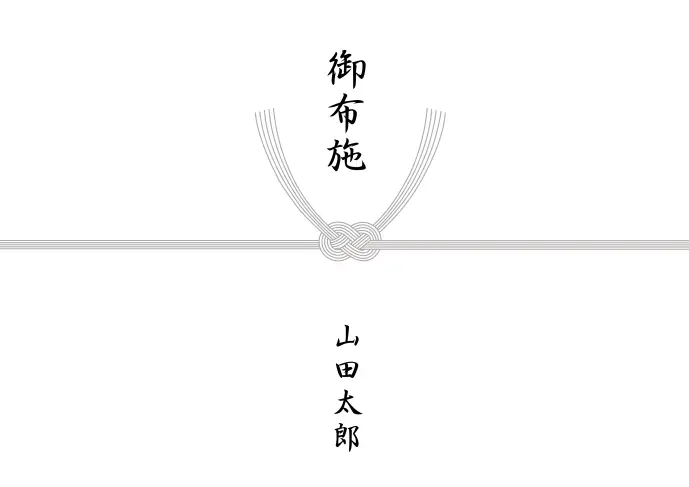

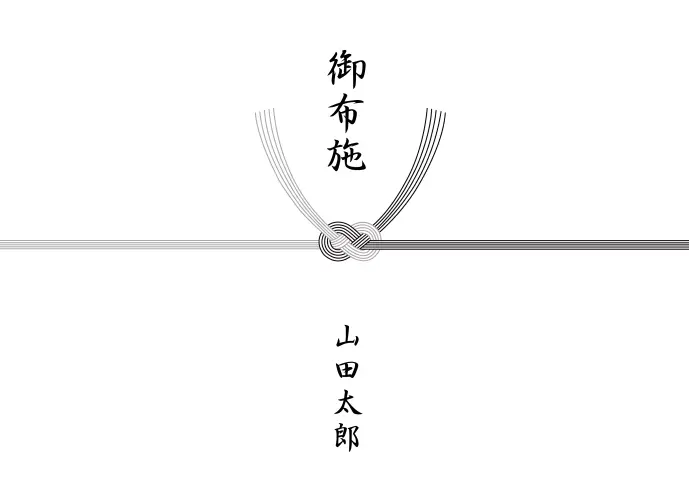

③ お布施の表書き・金額の不安

「御布施っていくらが妥当なの?」

「表書きって“御仏前”じゃダメ?」

こうした声をよく耳にします。

基本は「御布施」と表書きし、白封筒に入れるのが一般的です。

御布施に金額はありませんが、2〜5万円をお包みになる方が多いようです。

白無地の封筒

- 最も一般的。水引なし。

- 宗派・仏事問わず使える

- 全国的に推奨。迷った場合はこれが無難。

黄白の水引付き封筒

- 水引が黄白。

- 関西地方で多く使われる。

- 地域差あり。関東ではあまり使わない。

双銀の水引付き封筒

- 水引が銀色2本。

- 高額(5万円以上)や丁寧にしたい場合

- 地域や金額による。

白黒の水引付き封筒

- 主に香典や四十九日までの仏事用。お布施には基本不向き

- 一部地域で使われることもある。

仮に間違っていても、強く指摘されることは少ないと思います。

知識として知っておくのは良いことですね。

④ 平服でいいと書いてあったのに…「え、普段着?」の誤解

「平服で」と案内状にあったために、

Tシャツやジーンズなど完全な私服で来てしまい、周囲から浮いてしまったという例もあります。

平服=普段着、ではありません!

落ち着いた色合いの略喪服やフォーマル寄りの装いが安心です。

トラブルは「事前確認」と「相談」で防げます

- 呼ぶ人はリストにして共有

- 会場・会食は前日確認を

- お布施は「御布施」と書き、無理のない範囲で

- 「平服で」と伝える場合は、服装の目安(略喪服)も一言添えると親切

「準備、なんとかなるだろう」と思っていても、法事当日はやることがいっぱい。

だからこそ、前倒しの準備と、わからないことは相談する勇気が大切です。

まとめ

法事の準備には、

- 日程や会場の調整

- 招待者への連絡

- お布施やお供え物などの準備物

……と、やることがたくさんあります。

だからこそ「何から手をつけたらいいか分からない」と悩まれる方が多いのも自然なことです。

でもご安心ください。

少しずつでも全体の流れを把握し、ひとつずつ段取りを整理していけば、当日は落ち着いた気持ちで法要を迎えられます。

住職としてのひとこと

わからないことがあれば、菩提寺のご住職や信頼できる葬儀社さんにぜひご相談を。

法事の準備は、誰しも「初めて」があります。慣れていなくて当然です。

だからこそ、事前の準備が安心につながります。

地域によって風習も異なりますし、家族ごとに「大切にしたい想い」も違います。

経験のある専門家なら、そうした背景もふまえて、きっと丁寧に応えてくれるはずです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。