お布施の金額どうしたらいい?|お布施の本質を知って、納得した供養をしよう

「お布施って、いくら包めばいいんだろう…?」

法事や葬儀の際、多くの方が抱える悩みです。実際に住職に尋ねても「お気持ちで」と返されて、かえって戸惑ってしまった経験はありませんか?

じつは、この「お気持ち」という言葉には、仏教の教えに基づいた深い意味があります。

しかし、現実的には「気持ちだけで決めるのは難しい」と感じる方が多いのも事実です。

お布施には明確な正解の金額があるわけではありません。ですが、独自のアンケート調査を行い、その結果から見えてくる「一般的な目安」がありました。

今回、アンケート調査で以下のような質問をしました。

本記事では、以下の点に注目して住職としての経験と仏教の教えを交えながら、わかりやすくお伝えします。

- シーン別に、実際どのくらい包まれているのか

- お布施の金額はなぜ「決まっていない」のか

- お布施を渡す際のマナーや気持ちの整え方

この記事を読めば、「これでよかったんだ」と安心してお布施をお渡しできるようになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

【アンケート調査】お布施の金額相場をシーン別で見てみる

今回の記事を書くために、SNSで独自のアンケート調査を行いました。

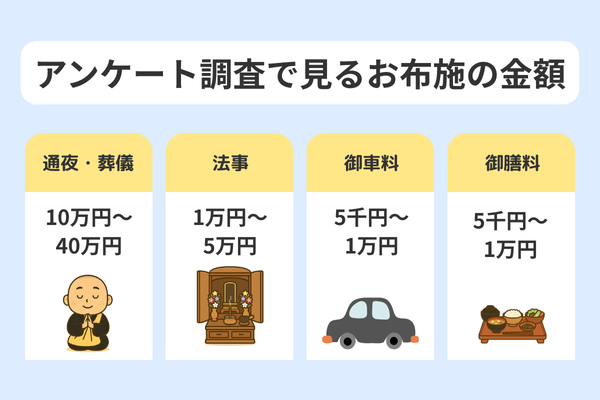

結論として、結果は以下のとおりです。

| 法要の内容 | 金額の目安 |

|---|---|

| 葬儀 | 10万円〜40万円程度が多い |

| 法事 | 1万〜5万円程度が多い |

| 御車料や御膳料 | 5,000円〜1万円程度が多い |

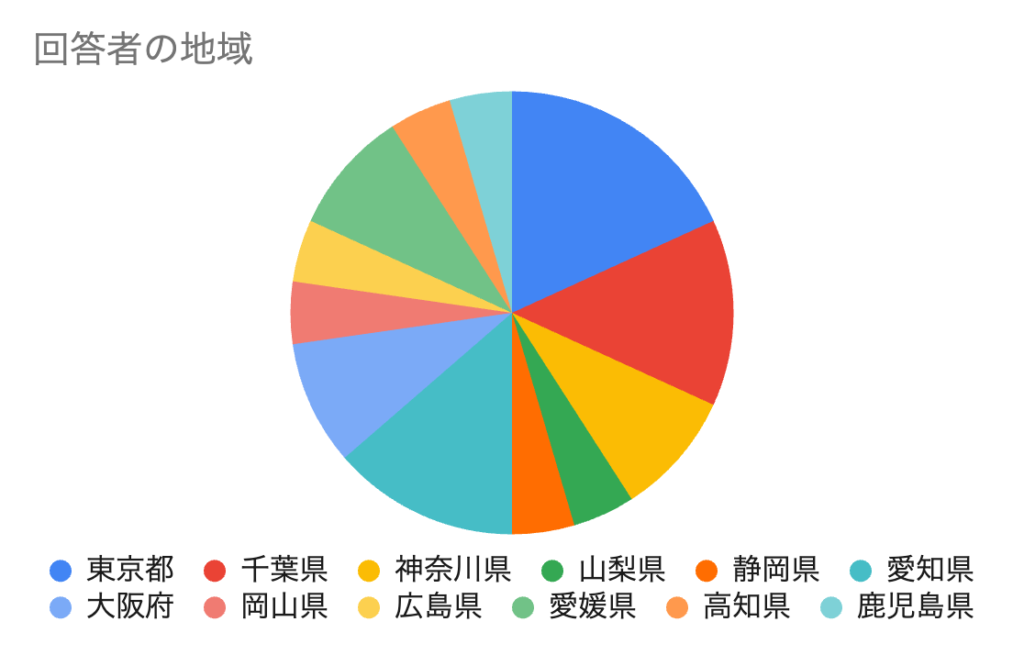

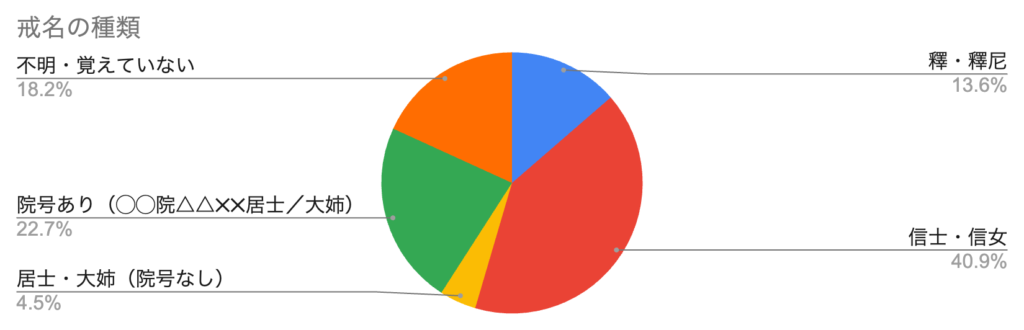

まず、前提として今回のアンケート調査にご協力いただいた方の地域やお戒名の種類をまとめました。

それでは、今回の調査結果を見てみましょう。

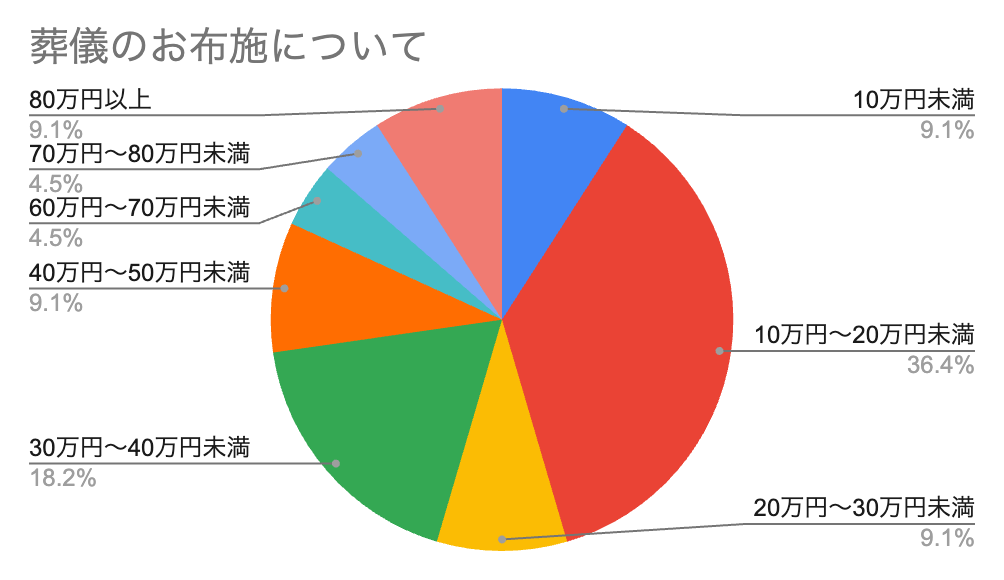

葬儀のお布施について|10万円〜40万円程度が多い

今回のアンケートでは、葬儀のお布施に包んだ金額は10万円〜40万円程度が多いという結果でした。

地方より都市部のほうが高い傾向にありました。

地域や戒名の種類、お寺との付き合い方などで変動しますが、一つの参考材料になると思います。

また、一般的には、院号がつく戒名はお布施が高い傾向にあります。

◯◯院 △△✕✕居士 / 大姉といったお戒名を指します。

院号は、寺院や社会に貢献した方に付けられる敬称です。

そのため、必ずしもお布施(金額)で決まるものではありません。

お寺との付き合い方などで変動してきます。

後述するお布施の本来の意味が分かると、少し理解ができるかもしれません。

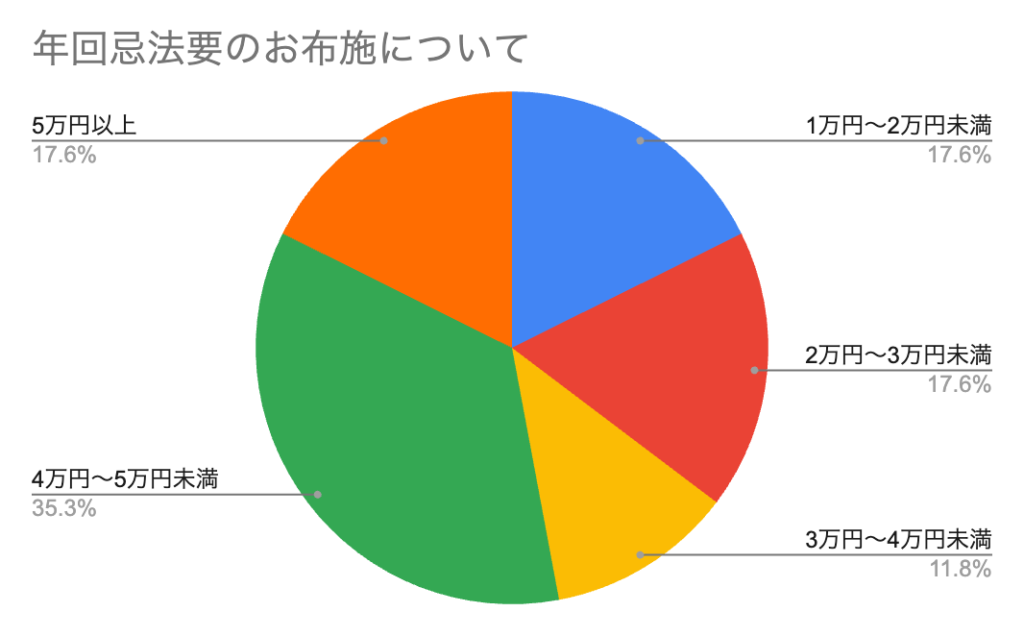

法事(年忌法要)のお布施について|4万円〜5万円未満が多い

法事のお布施は、5万円未満の金額を包む方が多いという結果になりました。

なかには、5万円以上お包みする方もいらっしゃいました。

これは、「昔からのお寺との関係があったから」や「遠方から来ていただいたから」という理由がありました。

今回の結果から、おおよそ葬儀の1割程度で包むというのが一つの目安になると分かります。

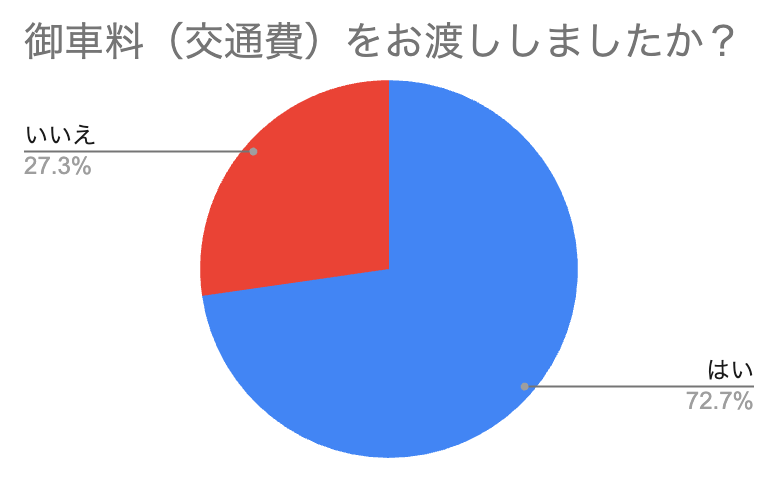

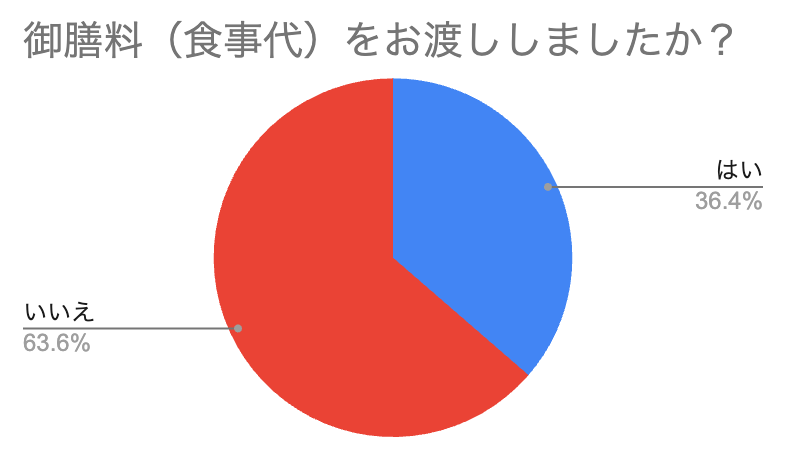

御車料と御膳料は、包む・包まないが分かれる

御車料や御膳料はお渡ししましたか?という質問に対しては、以下のような結果になりました。

御車料は、7割の方がお渡ししたという結果でした。自宅やお寺以外の会場で行う場合などに包んでいる方が多い印象です。

御膳料は、3〜4割の方がお渡ししたという結果でした。御車料とは反対の結果となりました。

御車料や御膳料として包んでいないが、気持ちとしてお布施に多く包みました。という声もありました。

御車料か御膳料のどちらかをお包みしている様子が伺えます。

また、金額としては5千円〜1万円包んでいる方が多い印象です。

アンケート結果から、ひとつの参考材料になることが分かった

アンケート調査の結果から、シーン別に多くの方がどれくらいお包みしているのかが分かりました。

住職の立場から見ても、ひとつの参考になる結果になったと思います。

では、次になぜお寺側がお布施を「お気持ちで…」というのか、お布施の本質を知っていきましょう。

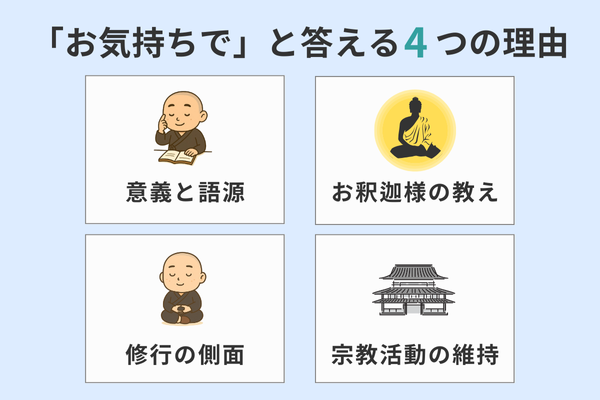

お坊さんがお布施を「お気持ちで」と答える4つの理由

そもそも、どうしてお坊さんは「お気持ちで」と答えるの?

お布施の質問に、お坊さんが「お気持ちで」というのは、以下のような点が関係しています。

本来の意味と語源|布施は自ら与えることを指す

お布施とは、見返りを求めず、善き行いとして施すことを意味します。

広辞苑では、以下のように説明されています。

布施(ふせ)

(梵語 dāna 檀那の訳)

① 清らかな心で人に法や物を惜しまず施し恵むこと。また、そのもの。

② 僧侶に施し与える金銭や品物。

引用:広辞苑(岩波書店)

つまり、お布施とは本来、葬儀や法事などの対価ではなく、「施し」そのものを指します。

英語の donation(寄付) や donor(提供者) と同じ語源を持ち、金銭や物に限らず、「心を込めて与える行為」全体を意味します。

「お布施=施すこと」というのが、本来の意味です。

そのため、金銭に限らず、法・労力・言葉・心など、さまざまな形があります。

在家信者の修行としての側面|執着を手放す

お布施は、単に物質的な交流にとどまらず、「自分への執着を手放す」という修行の一部として位置付けられています。

これは、人が「もっと欲しい」という貪りの煩悩に苦しめられていることに気づき、そこから楽になるためにお釈迦様が教えた具体的な方法とされます。

喜びを持って布施を行うことは、欲望を制御し、無私の慈悲を実践する重要な行為とみなされています。

金銭や物の量よりも、布施をする「心」が重要であると説かれます。

お釈迦様の精神に反するため|お釈迦様のエピソードを紹介

仏教の経典『スッタ・ニパータ(経集)』には、お釈迦様が農場経営者のもとで詩を唱えた際、その謝礼として乳粥(ちちがゆ)を受け取ることを拒否したというエピソードが記されています。

これは、サービスを提供してその対価として謝礼や報酬を得ることをしないというお釈迦様の精神を示しています。

もしお坊さんがお布施の金額を明示すれば、それは謝礼や報酬と化してしまうため、このお釈迦様の精神に反することになります。

そのため、「お気持ちで結構です」と答えることで、お布施が金銭的な対価ではないことを示しているのです。

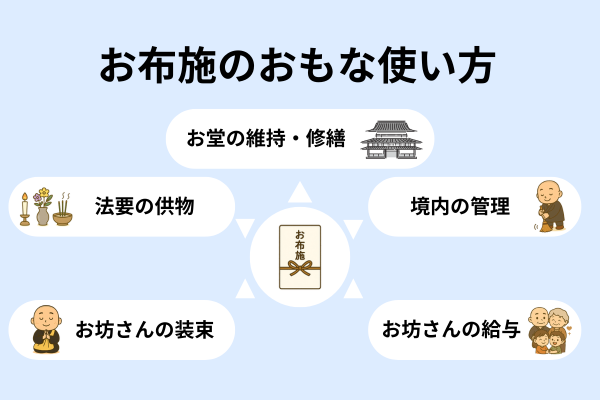

お寺の宗教活動の維持|お布施はお坊さんへの支払いではなく、仏様へのお供え

お布施は、まずお坊さん個人への支払いではなく、仏様へのお供えとしてお寺に納められます。お布施などの収入を元に、お寺の宗教活動全般を支える費用として使われます。

現代はお寺の宗教活動をするにあたってお金が必要になってくることも事実です。

- お堂の維持

- 境内の整備

- 法要の供物(生花・ろうそく・線香など)

- お坊さんの身につけるもの(衣や袈裟・念珠など)

- お坊さんの給与

大きな建物や境内を維持するためには、一般家庭よりも費用がどうしてもかかってしまいます。その維持費として、多くのお寺の住職は、給与を高くするよりもお寺のために充てようとしています。残念ながら、一部自分のために使う方がいるのも事実ですが人によるとしか言えませんね。

お布施には、現実的な側面として「応援」という意味も含まれています。

営利を目的としない団体や活動は、多くの場合、財政的に厳しい状況に置かれています。

どれほど意義ある活動であっても、支える人がいなければ継続は難しくなります。

そのため、「これからも続いてほしい」と願う気持ちで、できる範囲で支援する——

このような構図が寄付にはあります。

この考え方は、仏教においてサンガ(僧伽)へのお布施が尊ばれる理由とも重なります。

お釈迦様の入滅後も仏教が受け継がれてきたのは、教えを学び、実践し、伝えてきたサンガ(僧侶の集まり)が存在し続けたからです。

サンガが滅びれば、教えを伝える僧侶もいなくなり、やがて仏教自体が失われてしまいます。

現代日本において、この「サンガ」は、お寺やそこで活動する僧侶にあたります。

どれほど素晴らしい教えがあっても、それを支える人がいなければ、お寺も僧侶も立ち行かず、仏教は次の世代へ伝わっていきません。

だからこそ、お布施とは「仏教を未来につなぐための応援」とも言えます。

それぞれが、無理のない範囲で支えるという点では、まさに寄付と同じ構造です。

僧侶が「お気持ちで」とお伝えするのも、金額の大小ではなく、仏教を共に支えたいという想いを重視しているからに他なりません。

上記4つの理由から、多くのお坊さんが「お気持ちで」という言葉を話します。

単なる金銭的な取引ではなく、心からの感謝や信仰の気持ちを込めた施しであってほしいという、お布施の価値を重んじる意味が込められているのです。

お寺側がこのようなの理由を説明する必要があるのかもしれませんね。

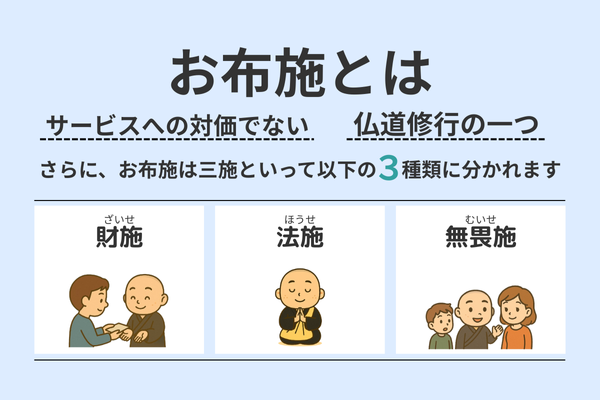

お布施とは、仏教において修行の一つです。

前述した通り、お布施というのは以下の特徴を含むことが分かりました。

- サービスへの対価でない

- 金品の受け渡しだけではない

- 仏道修行のひとつである

さらにいうと、お布施には三施(さんせ)といって以下の3種類あります。

三施を理解すると、お布施のイメージがガラッと変わると思います。また、お寺とのやり取りだけでなく、日常生活にも活かせるヒントがあります。

財施(ざいせ)|金品を施すこと

財施は、文字通り財物や物品を施すことを指します。

お金や物資、衣食、日用品、さらには労力なども含まれます。

具体的には、食べ物などの生活の資財を布施することです。

現代において「お布施」と呼ばれるものは、主にこの「財施」に該当します。僧侶が行う読経や法要などに対して、信者が感謝の意を表して金銭を贈ることを指すことが多いです。

法施(ほうせ)|仏さまの教えを説くこと

法施は、仏さまの教えを人に説き、精神的な施しを行うことを指します。

これは、僧侶の重要な務めとされています。

『ダンマパダ』(法句経)には「教えを説いて与えることはすべての贈与にまさる」とあり、法施は財施よりも桁違いに素晴らしい布施行であると強調されています。

無畏施(むいせ)|人々の不安を取り除くこと

無畏施は、相手の不安や恐怖を取り除いてあげることを指します。

困っている人に親切にすることなどが挙げられます。この布施は財物の授受に限られず、「無財の七施(むざいのしちせ)」という、お金や物がなくてもできる七つの布施としても説かれています。

| 無財の七施 | 内容 |

|---|---|

| 眼施 | やさしい眼差しで接すること |

| 和顔悦色施 | 良い表情で対応すること |

| 言辞施 | 優しい言葉をかけること |

| 身施 | 身体を使って奉仕すること |

| 心施 | 心から感謝を述べること |

| 床座施 | 場所や席を譲り合うこと |

| 房舎施 | 部屋を使ってもらうこと |

このように、仏教では、僧侶が「法施」を通して精神的な救いを施し、在家信者がその活動を「財施」によって経済的に支えるという相互扶助の関係が築かれています。

これは、単なる金銭的な取引ではなく、信者が信仰心と感謝の気持ちを込めて行い、僧侶はその「財施」によって仏法を説く「法施」を継続するという、両者にとっての修行であり、功徳を積む行為であるとされています。

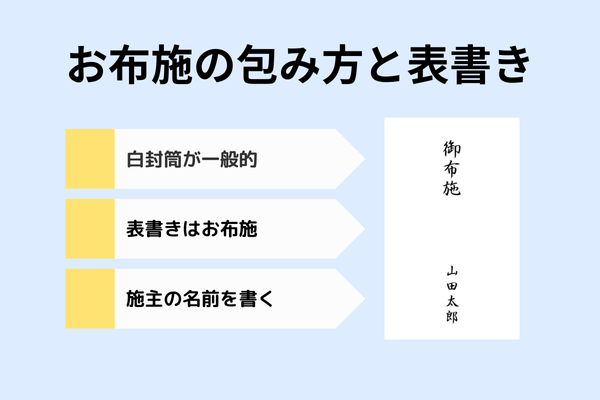

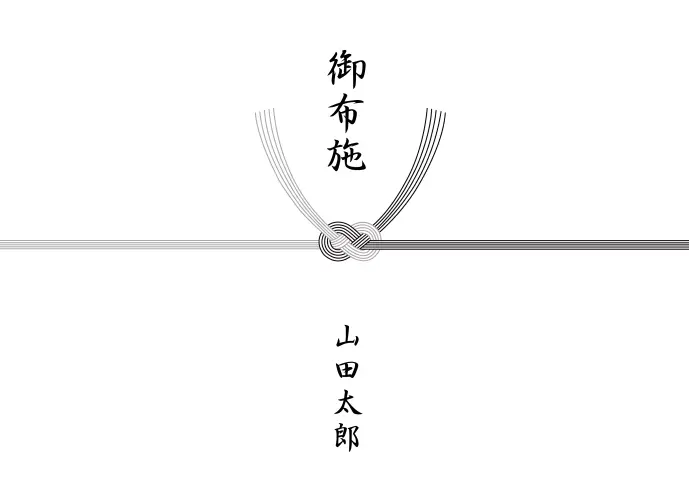

お布施の熨斗と表書きについて|お布施の包み方は白封筒が一般的

「お布施ってどんな風に包むの?」

「表書きって御仏前じゃダメ?」

こうした声をよく耳にします。

基本は「御布施」と表書きし、白封筒に入れるのが一般的です。

仮に間違っていても、強く指摘されることは少ないと思います。

知識として知っておくのは良いことですね。

白無地の封筒

- 最も一般的。水引なし。

- 宗派・仏事問わず使える

- 全国的に推奨。迷った場合はこれが無難。

黄白の水引付き封筒

- 水引が黄白。

- 関西地方で多く使われる。

- 地域差あり。関東ではあまり使わない。

双銀の水引付き封筒

- 水引が銀色2本。

- 高額(5万円以上)や丁寧にしたい場合

- 地域や金額による。

白黒の水引付き封筒

- 主に香典や四十九日までの仏事用。

お布施には基本不向き - 一部地域で使われることもある。

お布施についてのよくある悩み

- Q. お布施の相場はいくら?

-

A. アンケート結果では、以下のようになりました。

法要の内容 金額の目安 葬儀 10万円〜40万円程度が多い 法事 1〜5万円程度が多い 御車料や御膳料 5,000〜1万円程度が多い 戒名の種類や地域、寺院によって変わります。

参考程度にして、葬儀社やお寺に一度聞いてみることをオススメします。

- Q. お布施を渡すタイミングはいつ?

-

A. 特に決まりがあるわけではありませんが、葬儀では始まる前。法事では終わった後が多い印象です。

僧侶が忙しくないタイミングを見計らって渡すのが良いでしょう。

不安な場合は、葬儀社や寺院に確認するのが確実です。

- Q. お布施について、お坊さんに直接聞くのは失礼?

-

A. 遠慮なく聞いていただいて良いと思います。

お布施は本来、金額が決まっていません。そのため、お気持ちでというお寺がほとんどです。

しかし、お寺によっては目安をお伝えしているところもあるので、一度確認してみると良いと思います。

どうしてもわからない場合は、葬儀社に相談するかアンケート結果を参考にしてください。

まとめ|不慣れで当然。迷ったときは相談を

お布施は、本来「いくら包めば正解」というものではありません。仏教の教えにあるように、感謝の気持ちをカタチにしたものです。

そのため、お坊さんが「お気持ちで」とお伝えするのも、金額で善し悪しを決めたくないという思いがあるからです。

とはいえ、「気持ちだけでは決められない」「いくらが妥当かわからない」というのも当然のこと。実際、多くの方が相場を参考にしながら、自分の状況やお寺との関係に合わせて決めています。

▼ お布施の相場(目安)

| 法要の内容 | 金額の目安 |

|---|---|

| 葬儀 | 10万〜40万円程度が多い |

| 法事 | 1万〜5万円程度が多い |

| 御車料や御膳料 | 5,000円〜1万円程度が多い |

お布施は、「感謝の気持ちを伝える手段」。

包むときは、白い封筒に「御布施」と書いて、丁寧にお渡しすれば十分です。

封筒や渡すタイミングに迷ったら、お寺や葬儀社に遠慮なく聞いてみてください。

不安になるのは、むしろ真剣に考えている証拠。不慣れで当たり前、迷って当然です。安心して、気持ちよくご供養ができるように、お寺もできる限り寄り添いたいと思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。