【終活の始め方】何から始めればいい?をわかりやすく解説

- 「終活ってよく聞くけど、何から始めればいいのかわからない」

- 「まだ早いかな…でも、何も準備していないのも不安」

- 「お金のこと、お墓のこと、家族に迷惑をかけたくないけど…」

そんなふうに感じている方も多いのではないでしょうか。

終活とは、決して“死”に備えるだけのものではありません。

むしろ、「これからの人生を安心して、自分らしく生きるために、心と暮らしを整える準備」です。

この記事では、現役の住職である私が、無理なくできる始め方と終活の本質をお伝えします。

今のあなたが感じている「なんとなくの不安」を、ひとつずつ「整えていく」時間になりますように。

- 終活を何から始めればよいかが分かる

- 終活の本質を知ることができる

- 終活でやるべきことが分かる

終活って、なんだか大げさに聞こえるかもしれません。

でも、実際に身近な人のことを考えたり、自分のこれからを見つめ直す中で、「今のうちに準備しておけたら安心かも」と思うこと、私自身にもあります。

そんな時に知っておいてよかったと感じたのが、「よりそうお葬式」です。

資料は無料で、1分ほどで請求可能。

地域ごとの葬儀社や料金プランが一覧で届きます。

しつこい勧誘や電話営業もありませんので、安心して利用できます。

わたしらしい最期を少しずつ考えはじめるために、まずは資料だけでも見てみるのがいいかもしれません。

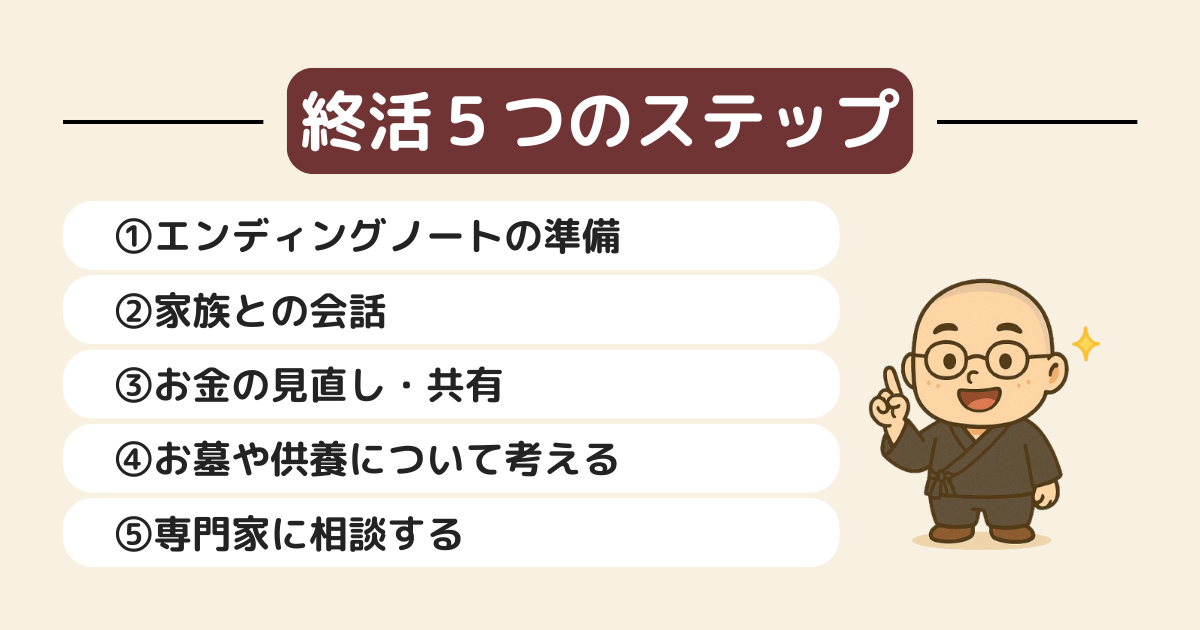

【実践】終活はここから始めればOK!5つのステップ

私がおすすめする、無理なく始められる5つのステップをご紹介します。

STEP 1:まずはノートを1冊用意(エンディングノート)

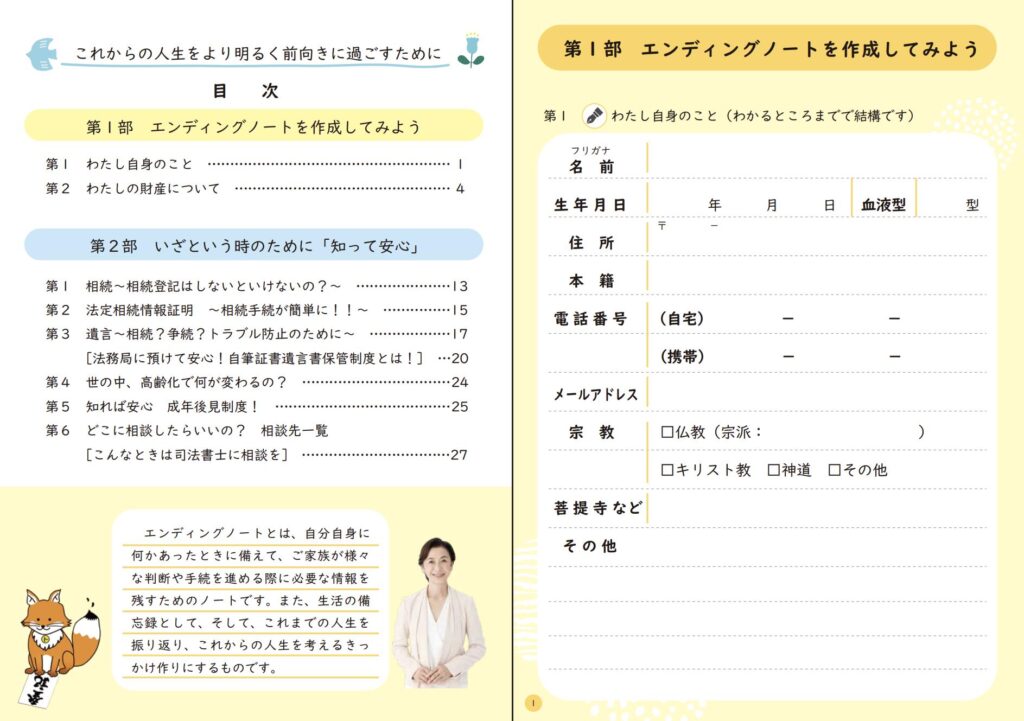

エンディングノートは、ご自身の考えや希望を整理し、家族に伝える大切なツールです。

準備方法には、次の3つがあります。

① 無料ダウンロードを利用する

- 配布元:地方自治体、法務局、司法書士会などの公的機関

- 特徴:必要な情報が整理されており、印刷してすぐ使える。費用がかからず、気軽に始められる。

- おすすめの方:まず試しにやってみたい、費用をかけずに始めたい方に最適です。

参考:法務省のエンディングノートはこちら

② 市販のエンディングノートを購入する

- 価格帯:およそ1,000円~2,000円程度

- 特徴:あらかじめ記入項目が整理されており、「何を書けばいいの?」という悩みが少ないのがメリット。

- おすすめの方:形式に沿って、手軽に始めたい方に向いています。

書店・文具店・ネットショップなどで入手可能です。

③ ご自身でまとめる(手作りノート)

- 準備物:無地や罫線付きのノート1冊

- 特徴:書式の決まりがないため、自由にレイアウトできる。思い出や手紙、写真なども一緒に残しやすい。

- おすすめの方:「自分らしくまとめたい」「文章を書くのが好き」という方におすすめです。

手帳感覚で進められるため、日常に馴染みやすい方法です。

価値観や状況は時間とともに変わるものです。

見直しや書き直しがしやすい形を選ぶことが大切です。

STEP 2:家族と1回話してみる

初めての会話は、重いテーマでなくて大丈夫です。

たとえば、こんな問いかけから始めてみてください。

「最近、〇〇さん(芸能人など)が亡くなったってニュースでやってたね。お葬式とかどうしたんだろうね」

「自分の親が元気なうちに、どんなお墓がいいか聞いておいたほうがいいのかなと思って」

もし反応がなかったとしても、「話してくれた」という事実が後々ふと思い出されるきっかけになります。

また、家族の価値観を知る機会にもなるのがこのステップの良さです。

自分が何を望むかも大切ですが、「家族がどうしたいか」を聞くことで、より穏やかな意思共有が生まれます。

STEP 3:お金の見直し・共有

まずは、以下のような情報をノートや家族に伝える形で整理することをおすすめします。

- 銀行口座(どこにどれだけあるか)

- 保険(種類、加入先、証券の保管場所)

- 年金情報(年金手帳の場所、加入状況)

- 借金やローン(住宅・自動車・カードなど)

- 解約しておくべき契約(携帯・サブスク等)

資産を「見える化」することで、残された家族の不安が激減します。

また、「親が何も言わずに亡くなってしまい、どこに何があるか分からず困った」という声も多く聞かれます。

整理した情報は、定期的に見直すのが理想ですが、まずは1回だけでもまとめておくことが大切です。

STEP 4:葬儀やお墓について考えてみる

今は、葬儀やお墓の形が多様になり、自分らしい最期を選べる時代になりました。

一般葬や家族葬、火葬のみといった形式の違いだけでなく、場所や宗派、戒名、喪主、遺影の準備など、考えることは意外とたくさんあります。

- 葬儀をしてほしいか・してほしくないか

- 宗教や宗派は?どのお寺に依頼したい?

- 喪主は誰に?

- 戒名はどうしたい?

- 遺影写真は準備できているか?

- お墓はあるか?建てるならどこに?

こうしたことは、エンディングノートに記しておくことで、家族に迷いや負担を残さずにすみます。

無理に決める必要はありません。家族やお寺と一緒に話し合って選ぶと、納得のいく選択ができると思います。

終活をする方で「墓じまい」と「永代供養」を検討される方も増えています。

しかし、住職としてご相談を受ける中で、後継者がいる場合には、少し立ち止まって考えてみることをおすすめする場面もあります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

→【墓じまいを考える前に】知っておきたい「お墓」の大切な意味

墓じまいがいけないということではなく、大切なのは「どんな想いで選ぶか」だと思います。

もし迷っているなら、ひとりで抱え込まずに、ご家族やお寺とも一緒にお話ししてみてくださいね。

STEP 5:不安があれば、専門家に相談する

終活は、一人で全部やろうとしないで大丈夫です。

迷ったときに相談できる相手は、以下のように多岐にわたります。

| 相談内容 | 相談先 |

|---|---|

| 法的な手続き・遺言書の作成 | 行政書士・司法書士 |

| 相続・税金に関する不安 | 税理士・FP(ファイナンシャルプランナー) |

| お墓や供養のこと | 菩提寺の住職や石材店 |

| 家族間の意思共有 | 地域包括支援センターやケアマネジャー |

迷いがあるなら、声に出すことが大切です。

誰かに話すことで、自分の考えが整理されたり、思いが伝わるきっかけになります。

終活の本質とは?|死の準備ではなく、生き方を整えること

終活(しゅうかつ)という言葉には、「人生の終わりに向けた活動」という意味があります。でも、それは単なる死後の準備ではありません。

むしろ、これからの人生をよりよく生きるために、“今”を整えていく行動です。

仏教では「死を見つめることは、今を丁寧に生きること」と説かれます。

終活は、「今、ここ」の自分を見つめ直し、気持ちを整えるきっかけになります。

そんな“今を生きるための終活”を、少しずつ始めてみましょう。

終活の主な目的とメリット4選

終活をする主な目的とメリットをご紹介します。

これまでの人生を振り返り、気持ちを整理できる

終活は、単に死の準備をするだけでなく、人生の棚卸しをする貴重な機会となります。

過去の経験や思い出を整理することで、自分が本当に大切にしたいものが何かを再確認したり、やり残したことに気づいて新たな目標を見つけたりするきっかけにもなります。

例えば、過去の写真を見返したり、家族への想いをエンディングノートなどに綴ったりするだけでも、自然と「自分らしい人生とは何か」に思いを巡らす時間になります。

このように、自分と向き合い気持ちを整理することによって、腰を据えてこれからの生き方を考えることができます。

終活を通じて、

- 行ってみたかった場所に行く

- 会いたかった人に会いに行く

- 昔の思い出の地をめぐる

といった活動を楽しむことができ、より豊かに生きるきっかけになります。

終活は「終わりの準備」ではなく、「これからの時間を大切に生きる準備」であると言えます。

死への漠然とした不安が和らぐ

終活をすると、「もしもの時どうなるんだろう」という漠然とした不安を和らげることができます。

葬儀や相続、医療に関する準備を進め、エンディングノートに自身の希望を書き記しておく。これらは、「自分の意思が反映される」「家族が困らずに済む」という安心感が生まれます。

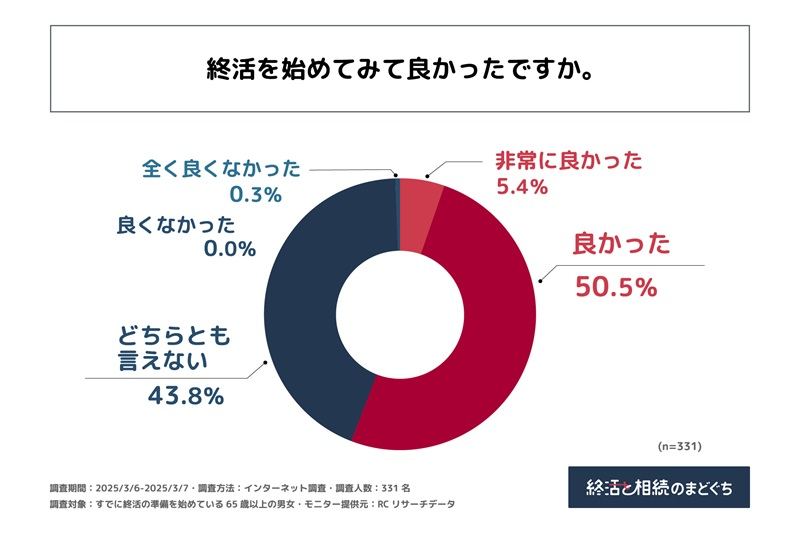

実際に終活を始めた方からは、半数以上の方が「初めて良かった」と感じています。

半数以上が「終活を始めてみて良かった」と感じている

「終活を始めてみて良かったですか」という質問を実施。すると1位が「良かった」で50.5%、2位が「どちらとも言えない」で43.8%、3位が「非常に良かった」で5.4%という結果となった。1位と3位の回答を合計すると回答率55%を超える形となり、既に終活を始めている65才以上の男女の半数以上が、終活を始めてみて良かったと感じていることが明らかになった。

引用: 介護ポストセブンより

終末期医療や判断能力を喪失した場合の対応など、具体的な計画を立てることで、死に対する恐怖が薄まり、老後の不安を解消することにつながるとされています。

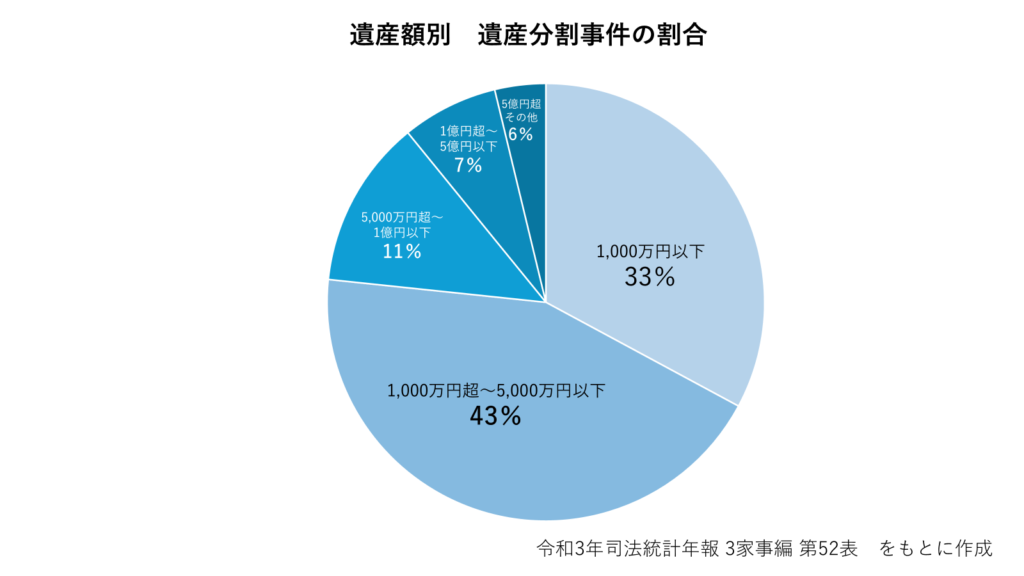

家族間のトラブルを未然に防げる

遺言書やエンディングノートに財産分与や相続方法などを明確に書き残しておくことで、無用な争いを避け、円滑な相続を実現できます。

家族間のトラブルは、相続をめぐって起きることが非常に多いとされています。

遺産が少ない家庭でもトラブルが発生する可能性は十分にあります。

「なぜあの人が多くもらったの?」

「親の介護をしてきたのは私なのに」

といった感情が絡むことで、家族の絆が壊れてしまう例も少なくありません。

特に不動産など、物理的に分割が難しい遺産はトラブルが生じやすい傾向があります。

終活では、財産を「どう分けるか」以上に、「なぜそのようにしたのか」という想いを伝えることが大切です。

口に出して話しにくい場合は、エンディングノートや遺言書に自分の言葉で一言添えるだけでも大きな違いがあります。

遺された家族の負担を軽くする

エンディングノートやメモに自身の希望や意思をはっきりと書き残しておくことで、家族の決断の負担を減らすことができます。

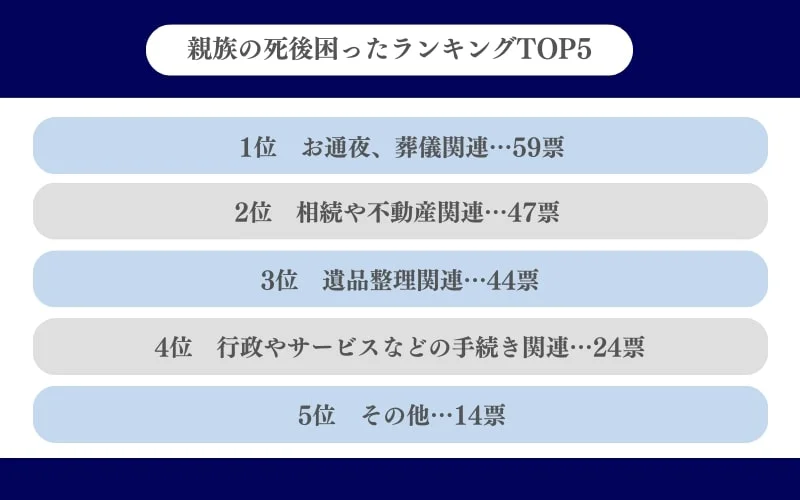

本人が亡くなった後、遺された家族は知人への連絡、葬儀やお墓の手配、遺品整理、相続に関する手続きなど、多岐にわたる作業と精神的負担に追われることになります。

実際に「何から手をつければいいか分からなかった」という声も多く聞かれます。

さらに、介護や医療の方針、例えば延命治療の希望などが事前に決まっていないと、家族は苦しい決断を迫られる場面も出てきます。

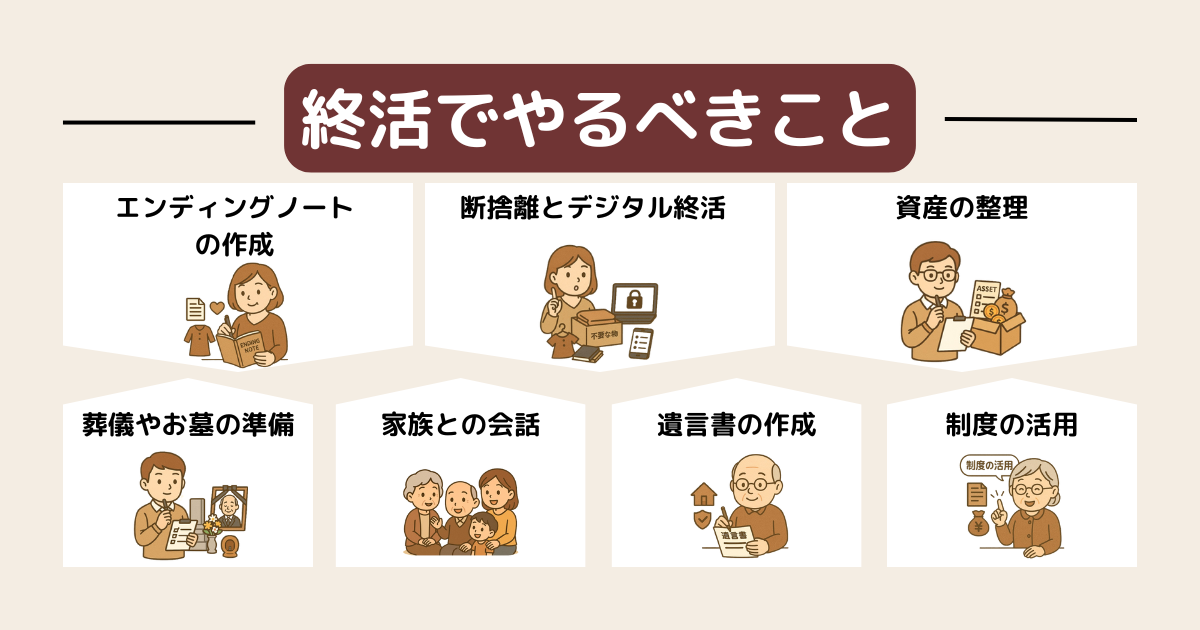

終活でやるべき7つのこと

終活とは、「人生の終わりを考えること」ではなく、「これからの時間をよりよく生きるための準備」です。

終活で準備できる代表的な内容を紹介します。

どれも一度にやる必要はありません。

「今の自分にとって必要かも」と感じたことから、無理のないペースで取り組んでいきましょう。

エンディングノートを作成する

エンディングノートは、あなたの「想い」を残すノートです。

自分の思いや希望を、家族に伝えるためのノートです。

内容は自由ですが、次のようなことを書いておくと安心です。

- 葬儀の形式(一般葬/家族葬/直葬など)

- 宗教・宗派、依頼したい寺院や僧侶

- 戒名の希望、喪主をお願いしたい人

- 遺影に使ってほしい写真

- お墓の有無や希望(建てる・建てない・場所など)

- 財産や契約関係の一覧(通帳、保険、スマホなど)

- 家族へのメッセージ

注意点として、エンディングノートに法的な効力はありません。

しかし、「もしものとき、家族が迷わないように」準備しておくことで、残された方々の負担が軽くなります。法的効力を持たせたいときは、遺言書を書きましょう。

いきなり完璧に書かなくても大丈夫です。

思いついたところから、少しずつ書き始めましょう。

断捨離やデジタル終活

「身の回りの物を減らすこと=生き方を見つめ直すこと」です。

- 思い出の品を整理して、必要なものだけにする

- もう使わないものを譲ったり、寄付したりする

- スマホやパソコンの中身(写真、連絡先、メモなど)も定期的に見直す

やり始めると意外と楽しく、「すっきりした気持ち」で日々を過ごせるようになります。

資産の整理(見える化)

終活では、自分の持ち物を一度棚卸しすることが大切です。

- 銀行口座、証券口座、保険の内容

- 不動産の名義や管理状態

- 借入金やローンの有無

- 年金・退職金などの情報

また、見落とされがちなのが「デジタル資産」です。

たとえば、以下のようなものも含まれます。

- SNSやメールのアカウント情報

- サブスクリプション契約(音楽・動画・有料サービス)

- 電子マネーやポイントの残高

これらを家族が知らないまま残すと、管理・解約に苦労することもあります。

一覧にまとめておくだけでも安心です。

葬儀やお墓の準備

「どんなカタチで見送られたいか?」は、自分で選べる時代になりました。

たとえば…

- 一般葬、家族葬、直葬など形式の違い

- 永代供養墓、樹木葬、生前墓などの選択肢

- 葬儀社の事前相談や、葬儀費用の積立

事前に考えておくことで、家族が慌てずに済むだけでなく、「自分らしい最期のカタチ」を選ぶことができます。

葬儀について考えるのは、タイミングが難しいものです。

でも、

「親が高齢になってきた」

「最近身近で葬儀の話を聞いた」

そんなきっかけがあるなら、今のうちに少しだけ知っておくというのも立派な準備です。

よりそうお葬式の資料請求では、自分の地域で選べる式場やプラン、葬儀の流れや費用の目安が、ガイドブックのような冊子で届きます。

家族と話す時間をつくる

どんなに準備しても、「伝えていなければ、伝わらない」ものです。

- エンディングノートの内容を共有する

- 自分の考えや想いを伝える

- 家族の意見も聞いて、一緒に考える

思いを言葉にすることで、家族の絆が深まり、もしもの時にも支えになります。

少し勇気がいりますが、家族と話すことが一番の終活です。

話をすることで、家族の価値観を知るきっかけにもなりますよ。

遺言書を作成する

法的に効力を持つ遺言書を作成しておくことで、財産分与の希望をきちんと伝えることができます。

特に以下のようなケースでは、遺言書の有無でトラブルを未然に防げます。

- 子どもがいない

- 再婚している

- 法定相続人以外に財産を渡したい

- 特定の人に感謝を伝える「遺贈寄付」をしたい

自筆で書く「自筆証書遺言」や、公証役場で作成する「公正証書遺言」など形式がいくつかあります。

弁護士や司法書士など、専門家に相談するのも安心です。

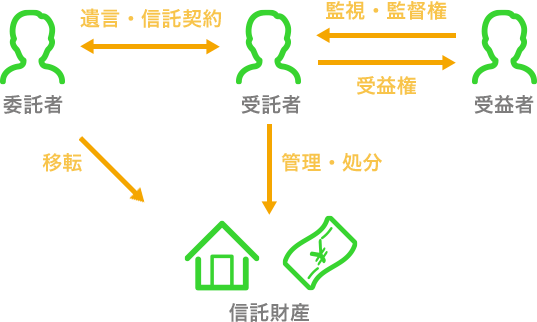

制度の活用(任意後見・家族信託など)

万が一、認知症や病気などで判断力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人に財産の管理を任せておく制度があります。

任意後見制度

まだ元気なうちに「後見人」を指名しておく制度です。

将来、判断力が低下したときに後見人が財産や生活の管理を行ってくれます。

家族信託

財産を信頼する家族に託し、管理や処分をしてもらう仕組み。特に「不動産をスムーズに受け継がせたい」「親の財産を子が管理したい」という場合に有効です。

これらは専門的な仕組みですが、老後資産のトラブルを避けるうえで心強い選択肢です。

終活は年齢に関係なく始められる

多くの人が「終活=高齢者向け」と考えがちです。しかし、本来は「自分らしい生き方を整える活動」です。

20代から60代以上、それぞれのステージに合わせた“終活”があります。

以下の記事で、年齢別にできる終活を紹介しています。

終活についてのよくある誤解

- 終活は亡くなるの準備でしょ?

-

終活は「残された家族に迷惑をかけないため」という目的だけでなく、残りの人生を充実させ、自分らしく生きるための前向きな活動でもあります。

人生の棚卸しとしてこれまでの人生を振り返り、これからの生き方を見つめ直すきっかけにもなります。これにより、漠然とした老後の不安や死への恐怖が解消され、より豊かな気持ちで老後を送れるようになるというメリットがあります。

- エンディングノートに法的拘束力がある?

-

遺言書とは異なり、エンディングノートには法的な拘束力がありません。

エンディングノートは、ご自身が亡くなった後に家族に伝えたいことや情報をまとめたノートであり、生い立ち、資産の詳細、希望する葬儀形式、連絡すべき人物、介護が必要になった場合の希望、遺産配分の方法などを自由に記載できます。もし法的な効力を持つ文書を作成したい場合は、遺言書の作成が推奨されています。

- 終活は高齢者だけが行うもの?

-

終活を始める時期に特定の決まりはありません。

一般的には退職して時間にゆとりができる60代から始める人が多いですが、20代や30代といった比較的若い時期から始めることも可能です。自身の健康状態に不安を感じたり、ライフステージの変化があったりした際には、年齢に関わらず早めに着手することが推奨されます。

- 終活のすべてを一度に完了させる必要がある?

-

自分のペースで進めることが大切。但し、タイミングに注意しましょう。

終活には多くの項目があり、すべてを一気にこなそうとすると負担が大きくなる可能性があります。各専門家も、終活は焦らず、完璧を求めすぎず、自分のペースで進めることが大切だと述べています。

まずは断捨離やエンディングノートの作成など、比較的取り組みやすい項目から始めるのがおすすめです。また、任意後見や家族信託など、判断能力の低下に備えるものは、認知症が進行すると利用できなくなるため、タイミングに注意が必要です。

- 終活はお金がないとできない?

-

ノートと想いがあれば、今すぐにでも始められます。

エンディングノートの書き方は決まりがありません。無地のノート一冊から始めることができます。また、地方自治体や法務局、司法書士会のウェブサイトから、エンディングノートを無料でダウンロードできる場合があります。

法務省のエンディングノートはこちら

まとめ|終活は“いのちを丁寧に見つめる時間”

終活は「やることが多くて大変そう」と感じるかもしれませんが、まずは小さな一歩で十分です。

終活は「死の準備」だけではなく、今をより良く生きるための整理でもあります。

これまでの人生を振り返り、これからをどう過ごしたいか考える——それが終活です。

準備を進めることで、本人にも家族にも安心と心の支えをもたらします。

最期を意識すると、今の時間の大切さに気づけます。

終活は「ありがとう」と「想い」を伝えるチャンスでもありますね

葬儀のことなんて、できれば考えたくない。

でも本当に困るのは、「何も知らないまま、その時を迎えてしまったとき」かもしれません。

そんな中で出会ったのが、「よりそうお葬式」資料請求サービスでした。

- 形式や費用の違いがわかりやすく整理されている

- 地域ごとの提携葬儀社情報も届く

- 丁寧なガイドブックのような小冊子つき

何より、いま契約しなくてもいいという気軽さが安心でした。